[区域发展] 波士华城市群对京津冀协同发展的借鉴意义(下)

2017年05月18日 来源:国研网 作者:首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 周伟

(三)产业结构对比。

以核心城市北京与纽约的对比为例,总的来看,两地产业结构都是以第三产业为主导,保留部分第二产业,第一产业比例很小。从具体数值上来看,两地第一产业占比均小于1%,贡献较小;第二产业差别较大,尽管北京从2006~2014年以几乎平均每年1个百分点的速度去工业化,但至2014年,北京市第二产业产值仍占比21.4%,是纽约市第二产业占比的3倍左右;第三产业方面,北京市第三产业2014年占比77.9%,和纽约市相比仍有较大差距。对比纽约早期的三次产业结构可以发现,近年北京三次产业结构的演变趋势,比较接近纽约市1990~2000年的状况,但北京产业结构调整升级的速度明显快于当时的纽约,表明北京目前正在加速向第三产业占绝对主导地位的产业结构转型,发展状况良好。对比天津与费城、巴尔的摩,也可以得到类似结论。

综上所述,从京津冀城市群整体来看,产业结构处于波士华城市群的前一个发展阶段,发展势头良好;但对几个主要城市进行比较显示,京津冀城市群间的产业差异度较小,甚至有进一步同构的趋势,这主要是由于京津冀城市群中心城市功能定位过于繁多、非核心功能未能有效疏解造成的。

四、京津冀城市群存在的主要问题

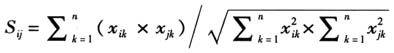

1.产业同构性较高。国际上普遍采用联合国工业发展组织国际工业研究中心提出的产业结构相似性系数,来测度产业的同构程度。其表达式为:

其中,Sij是结构相似系数,i和j是两个相比较的区域。xik是区域i产业k当年的总产值占当年全国k产业总产值的比重,xjk是区域j产业k当年的总产值占当年全国k产业总产值的比重。Sij的值在0和1之间变动,Sij的值越大,说明两个相比较地区间产业同构程度越大。若相似系数趋于上升,则说明产业结构趋于相同;若趋于下降,则说明产业结构趋异。一般认为,同构系数大于0.5即表示两地结构趋同度较大,应进行产业结构调整。

从表2可以看出,近几年除津冀产业结构相似系数逐年有所降低外,京冀产业结构相似系数几乎保持平稳,而京津产业结构相似系数则略有上升。这反映出京津两地在近几年发展中存在的问题:尽管各自积极进行着产业转型升级,但大多仅仅是对自身以往产业的优化,都在选取未来优势产业进行发展,两地产业分工明显不足,致使转型的过程中产业同构系数不降反升、产业差异性逐步减小。

2.功能过于集中。过去不当的发展方式导致的各种城市功能过于集中与产业分工不合理,主要是由于北京作为首都的政治地位形成的。这种功能聚集不仅没有很好的带动周边河北城市的发展,还迫使河北的一些城市定位为首都服务,如之前的张家口,为缓解北京的用电需求建设了许多燃煤发电厂,造成了环境污染。尽管近几年协同发展规划改变了这一状况,但多年发展过程中,津冀在教育、医疗等方面与北京仍有显著的差距,这种差距只能通过实现公共服务均等化来缩小,否则还会使人力资源继续向北京集中,津冀的竞争力将更难以增加。反观波士华城市群,由于其城市功能分配较为合理,且没有政治权利过大的城市,中心城市对周边地区形成了很好的带动效应,使一些城市可以选择性地承接核心城市的辐射功能,形成独立的经济体系,反过来为首都提供更加多样化的服务。

3.京津冀三地协调不够。尽管京津冀一体化的相关规划早已酝酿出台,但实际上仍存在着三地共同参与规划,而实施过程中却各行其是的现象,如近期北京大红门和动物园服装批发市场的外迁,河北省不同城市之间竞争非常激烈,甚至出现了单方面宣布落户的情形。如果在疏解首都非核心功能的产业转移过程中,由于缺乏明确有效的实施路径和政策措施,造成下一级城市由于资源争夺而造成的功能聚集,显然也是有悖初衷的。

五、波士华城市群对京津冀协同发展的借鉴作用

1.应充分利用空间结构。波士华城市群利用点轴带状结构使其港口城市合理发展。河北与京津交通便利,主要城市均分布在京津周围,京津冀城市群可以利用“一核、双城、三轴、四区、多节点”的空间结构带动周边城市发展。从2013年《中国城市竞争力蓝皮书》公布的京津冀城市群主要城市综合竞争力来看,除唐山、石家庄排名分列第29和第44位之外,其余环绕京津的主要城市均处于较低水平。北京可借助功能疏解、产业转型的契机,让河北的部分城市享用首都的优质资源,以北京为核心带动环首都城市带的发展,通过以天津滨海新区带动内陆区域城市发展,辐射效果依次放大、逐步递进。通过这些城市的发展,可以增强河北主要城市的竞争力,进而分担北京目前承载的过多职能,促进京津冀都市圈共同发展。

2.健全协调机制、积极落实城市发展规划。积极落实《京津冀协同发展规划纲要》是京津冀城市群发展中极为重要的任务,对于核心城市来说,产业结构转变导致的产业更替是一个必然过程,虽然被替代的产业在核心城市已失去竞争力,但对周边不发达的地区仍具有显著的带动作用。20世纪70~80年代,纽约和波士顿的传统制造业由于金融、高科技产业的兴起而转移出核心城市,顺势进入到了发展相对落后的周边城市,实现了主要城市的产业转型升级并形成了区域整体的产业梯度发展。完善区域协调机制,合理规划安排产业升级和转移对于促进产业错位发展至关重要,由于城市群经济发展的整体性,核心城市不仅要积极发挥优势、保障自身发展,还要适当配合周边城市的发展。目前京津冀都市群的产业仍有同构趋势,环京津城市圈发展缓慢,很大程度上是过度竞争造成的结果。要通过协调机制,限制过度竞争,统筹协调并合理分配各城市之间的利益关系,加强城市间的内部经济联系,促进城市群区域经济的整体发展。

3.积极发展符合城市功能定位的产业。京津冀城市群虽然在近几年已开始重视产业分工,但从产业同构系数来看,产业同构现象仍有加剧的趋势,京津两大城市占据高新技术产业的主导地位,都把信息、医药和电子产业作为发展重点,齐头并进,没有进行合理的分工;河北有超过一半的城市,把黑色金属冶炼、化学品制造行业作为重点发展产业,也没有进行合理分工。这种城市群内产业同构的现象,使得城市间的联系问题日益突出。京津冀城市群在发展中应强调产业的错位发展,京津既要协调发展,也要与周边城市形成合理分工,以分解疏散京津特别是首都过于繁杂的城市功能,激发京津周边城市活力,在整个城市群中形成功能互补、产业链衔接的格局。

北京是以政治、文化、科技创新和国际交往中心为核心功能的知识型、服务型城市,应重点发展高新技术、文化创意以及高端服务产业来支撑城市经济的发展。对于目前的一般性生产制造等非核心功能,要加快疏解。在疏解过程中要实现与河北主要城市的联动,让河北承接首都部分优质产业,以带动环京津城市圈的均衡发展。北京在实现科技创新中心功能的过程中,要完善从项目到人才基地的培养模式,整合相关资源,在引进国际高端人才的同时,加强国际化人才的培养和国内外科研人员交流,做好原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,研发出具有世界水平的科研成果。为更好实现国际交往中心的功能,必须高度重视生态环境建设,京津冀要携手共同治理污染,帮助北京周边城市发展生态产业;可以在北京区域范围内打造国际交往副中心,如在怀柔雁西湖发展生态示范区,使其具备承办商务会展和国际高端会议的能力,以各种有效措施缓解北京中心城市的压力。

天津有港口优势,可以发展制造研发基地、国际航运核心区并实现金融创新示范区等功能,与北京的产业错位发展,进行合理分工。对于港口经济发展,首先要继续建设综合物流基地,使之成为东北亚的物流枢纽,积极推进多层次物流节点建设;其次要发展内陆无水港网络。由于北京没有出海口,天津港应在现有优势的基础上,加强对内陆地区的带动作用。

河北属于资源型和加工型地区,主要发展采掘、加工和农副产品生产,这种资源开发模式使京津冀环境污染日益严重,重化工业成为京津冀大气污染的主要原因。河北应加强生态涵养区的建设,积极发展太阳能等环保产业。以围绕京津的保定、廊坊等城市为核心,使之成为承担首都功能疏解和京津产业转移的重要承载地,积极吸纳京津过剩产业资源,以点带面,打破环京津贫困带,建设一批规模合理、生态宜居的卫星城市,构建梯度有序、层次分明、布局合理、分工明确的区域城镇体系结构。

六、结论

京津冀城市群协同发展的呼声近年来日益高涨,以京津为首的各城市也在积极进行产业结构调整和优化升级,从目前的产业相似系数和重点产业发展方向来看,京津冀城市群的产业同构现象仍然比较严重,京津两大城市间产业差异性、互补性远低于波士华城市群,这主要是由于京津城市功能过于繁杂、分工协作不足造成的。为解决这些问题,未来京津两大城市应加快产业转型,积极落实产业错位发展路线图,将过剩的优质资源分配给河北相关城市,有序疏解北京的非首都功能,尽可能消除收入间的梯度悬崖,促进河北经济的发展。此外,还要健全完善区域协调发展机制,贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》内容体系,提高京津冀城市群的整体竞争力,为京津冀城市群的长远可持续发展提供可靠保障。