[区域发展] 科技园区企业集群融资驱动机理研究(下)

2016年12月02日 来源:国研网 作者:河北工业大学经济管理学院 叶莉 孙康

3 实证检验

3.1 数据来源与变量设置

根据分析,假设本研究涉及产业链、技术链、社会关系、信誉链、政府政策、外部环境和融资效果7个潜变量,且7个潜变量都无法直接获得,因而对每个变量设置3个观测变量进行调查测度。作为主要政策工具,税收和财政补贴是最直接、最广泛的调控手段,故选取减免税力度、资金补贴力度、园区地租减免状况作为政府政策的观测变量;外部环境涉及机构、人群、资源等多方因素,本文选取大学与科研机构数量、担保和法律等服务机构水平、当地消费者对科技产品的需求状况3个变量作为政府政策的观测变量;鉴于科技型企业成立的社会背景和需求,以存在社会往来的高管数量、技术人员数量、与高校人员的联系频率3个变量作为社会关系的观测变量;依据产业链涉及的生产环节和主体,将与园区内设备供应商、制造商、销售商联系的频率设置为产业链集群的观测变量;将共同研发、技术咨询、专利共享3个指标作为技术链集群的观测变量;用园区内信任企业数量、企业间相互监督和约束,以及信用状况在园区内的自发传导情况3个变量作为信誉链的观测变量;银行贷款、民间借贷、风险投资是科技型中小企业最常用的融资工具,因而选取这3种融资工具的便利度作为衡量融资效果的观测变量。本文设计了题为科技园区企业集群融资效果的调查问卷,对每个问题采用李克特七点量表进行度量,并于2015年走访了天津市主要科技园区,共发放调查问卷400份,回收251份,回收率为62.75%。

3.2 总体信度与结构效度检验

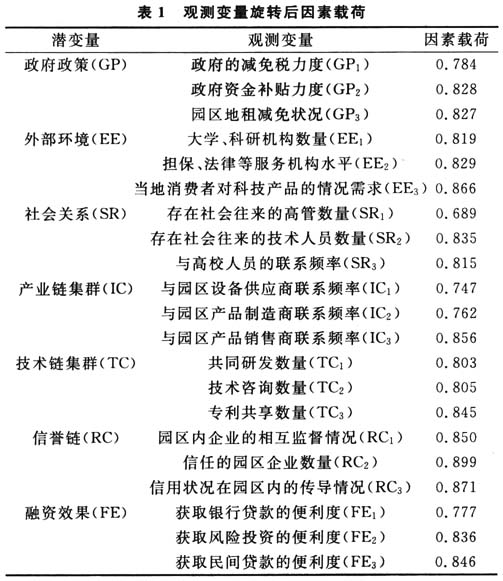

应用Spss19.0软件对问卷进行总体信度检验,结果显示Cronbach’s Alpha信度系数为0.876,大于0.8,说明问卷可信度高。该问卷的Kaiser—Meyer—Olkin值为0.837,Bartlett的球形度检验sig.=0.000,效果显著,因而可对21个观测变量进行探索性因子分析。提取了7个公因子,分别对应所属的7个潜变量,旋转后的因素载荷如表1所示。各因素载荷均大于0.6,且7个潜变量解释的总方差为75.317%,大于60%,说明问卷的结构效度良好。

3.3 结构方程模型构建与测量

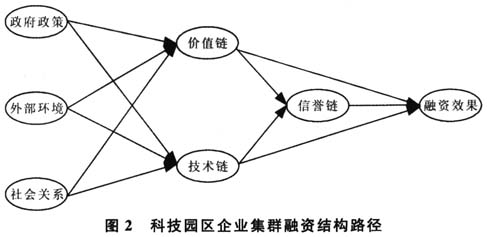

基于前文假设,构建科技园区企业集群融资机理的结构路径图,如图2所示。

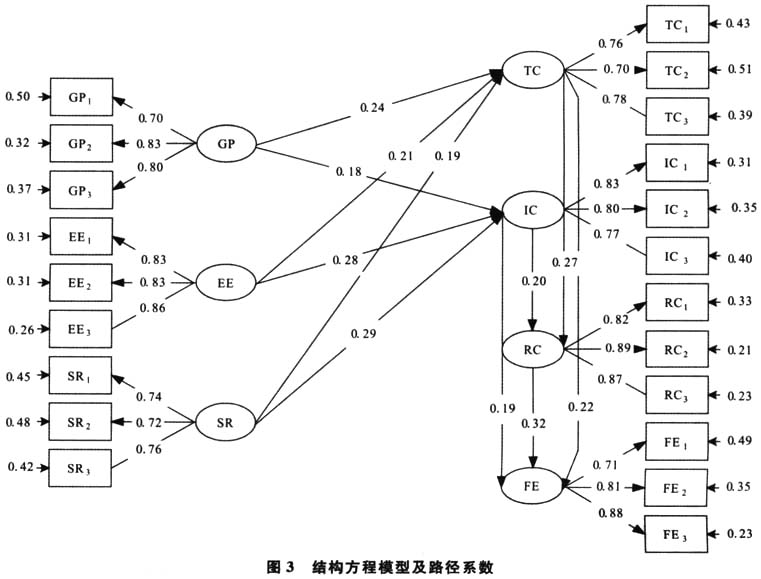

运用Lisrel8.70软件构建协方差矩阵并绘制初始模型路径图,采用最大似然估计路径系数,经过标准化的路径系数如图3所示,各潜变量与观测变量之间的相关系数均大于0.5,表明潜变量与观测变量之间存在较强的关联性。

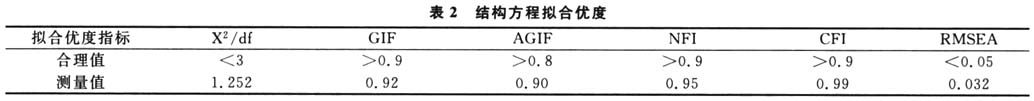

采用Alwin(1975)的国际通行标准对模型的拟合结果进行评价。采用RMSEA、GIF、AGIF、NFI、CFI、X2/df作为检验指标,模型拟合结果如表2所示。根据评价标准,X2/df应小于3,GIF大于0.9,AGIF大于0.8,NFI、CFI值均小于0.9,且越接近1越好,RMSEA<0.05。由表2可知,拟合指标的实测值均处于合理范围内,拟合效果较好。

根据标准化的路径系数图和T值图,得到以下结构方程:

IC=0.24GP+0.21EE+0.18SR (1)

T值(2.94)(2.36)(2.01)

TC=0.18GP+0.28EE+0.29SR (2)

T值(2.41)(3.42)(3.31)

RC=0.27IC+0.20TC (3)

T值(3.56)(2.78)

FE=0.32RC+0.22IC+0.19TC (4)

T值(4.37)(2.92)(2.68)

结构方程(1)表明政府政策、外部环境和社会关系对产业链的形成具有促进作用,且T值均大于1.96,说明现阶段产业链集群政策的导向作用明显,外部环境和社会关系对于产业链的形成发挥着辅助作用,假设H6、H7、H8成立;结构方程(2)说明政府政策、外部环境、社会关系、产业链对技术链的形成具有正向促进作用,T值也符合标准,说明技术链的形成主要依靠外部环境和社会关系,政策调控仍有发挥作用的空间,假设H9、H10、H11成立;结构方程(3)说明产业链和技术链对信誉链的形成具有显著促进作用,但产业链和技术链集群发育的质量有待提高,假设H1、H2成立;结构方程(4)表明融资效果受信誉链、产业链和技术链的显著影响,信誉链、产业链集群与技术链集群配合较好,假设H3、H4、H5成立。

4 结论与启示

4.1 结果分析

从结构方程结果看,科技园区产业链、技术链集群和信誉链的衍生共同推动着集群融资的发展。产业链、技术链集群引致的生产要素和技术要素集聚,塑造了集群融资的物质外壳,作为显性的外生驱动力,与信誉链构成的隐形内在拉力,共同作用于集群融资,而信誉链的生成效果,取决于产业链和技术链集群的发育程度,三者相互交融,企业间生产、研发和销售等经济活动催生的信任关系,又能加速产业链和技术链的集聚,产业链和技术链发挥了企业发现功能,信誉链充当了企业凝聚成整体的粘合剂,从源头上讲,信任关系的质量取决于对产业链和技术链的调节。

在3种影响因素中,政策因素对产业链集群形成的效用最大,主要原因在于政府对科技园区的规划和引导作用明显,除却廉价地租和税收政策的吸引,政府为科技园区提供了一种行业类别标签,吸引科技产业企业对号入座。此外,当前科技产业在政府规划中的地位升高,基础设施投入随之增多,一定程度上能降低企业生产成本,说明政府的创新驱动战略和环境优化措施能促进集群融资发展。相较于政府的影响,外部环境的作用要弱一些,说明高科技企业产品具有先驱性,对消费者需求等因素的反应不敏感;社会关系对产业链集群的影响较小,由于存在社会关系的不同企业属于同一行业或在同一行业中的分工相同,生产和供给的上下游关系不明显,因而对产业链集群的调节作用较弱。

技术链集群的形成主要受社会关系的影响,为节约成本,缺乏技术合作渠道的中小企业在研发起步阶段,偏向于从自己的社会关系中寻求帮助;另一方面,出于对知识产权和专利的保护,企业更愿意寻求可靠的技术合作伙伴。此外,外部环境的作用也很明显,企业高管受教于大学,与大学等科研机构保持联系密切既是自身情感所致,也有助于企业及时获取最新信息。政府政策对技术链集群的作用较小,原因在于相较于生产、制造和销售环节,技术研发合作强烈依赖于技术人员的灵活性,对地租和税收减免的敏感度较小。

4.2 启示

(1)以产业链整体承接为目标制定政策。当前政府对科技产业的扶持侧重于税费减免和基础设施改善,缺乏对产业链的系统引导。企业入驻主要是出于节约成本的目的,而非借助产业链的承接关系,导致园区内产业重叠、缺乏联系现象严重,企业只是在数量上集群而非产业上集群,产业过于分散致使政府的专业化服务无法满足企业的多样化需求,科技园区整体规模效应的发挥受限。政府在科技园区的规划上,应充分考虑产业内上下游企业间的关系,结合当地消费者需求,控制同类别企业数量,设置产业分类清单,根据企业特点调整服务功能,以企业需求为导向整合资源,引入法律、财务、金融等公共服务机构,逐步形成产业布局合理、服务功能完备、资源配置高效的新型科技产业园区。此外,政府对企业的资金投入和政策优惠缺乏针对性,致使其对技术链的调节作用不显著。政府在设置企业资金补贴时,应调整以企业规模和行业类别为参考依据的补贴标准,设置专项技术创新基金,增加研发资金投入,提升人才补贴额度,鼓励合作,优化知识产权保护环境,提供义务法律援助,协调企业研发共同利益分配。

(2)调整产学研合作模式。在信任关系的培植上,相较于产业链集群,技术链集群的作用并未完全发挥。企业技术合作局限于自身的社会关系,缺乏拓展渠道,同时对科研机构存在依赖性,又未真正建立合作研发机制,横向匹配与纵向扶持均受阻。囿于利益分配机制的掣肘,产学研机构之间成果转化情况一直不理想,应及时调整大学、企业和科研机构之间的目标和定位。大学和科研机构应由研究主体转化为集自主研发、技术合作、咨询顾问和项目匹配为一体的综合机构,适当减少专利和知识成果转让收入,实行成果转化延期支付机制,提供义务咨询和研发瓶颈解决服务,在梳理企业寻求合作项目的基础上,匹配技术互补企业,拓展合作深度和广度,全方位打造创新和研发路径。

(3)以外部环境和社会关系为导向进行政府干预。外部环境和社会关系涉及多方面因素,形成背景复杂,带有较强的社会属性,分别从宏观和微观两个层面影响着产业链和技术链集群。而与社会关系和外部环境的客观性特点不同,政府政策较灵活,对产业链和技术链的调节也更直接,三方特点不同,作用力度和方向存在差别。因此,集群融资路径的调整应以政府政策为切入点,在分析外部环境的基础上,剖析企业特点,激发社会关系凝聚力,借助客观因素的杠杆作用,实现政策效用最大化,同时规避各影响因素的制衡风险,以免三方之间的作用力互相抵消,影响集群融资效果,最终形成三位一体。联通配合的集群融资调节机制,解决科技型中小企业融资困境,促进产业结构调整和经济结构顺利转型升级。

(4)构建集群融资规模化路径。产业链、技术链及信誉链作为集群融资的外在动力和内在拉力,整合了企业的社会资本,培植了信任氛围,为集群融资活动的开展奠定了基础,但具体的融资活动更专业、更广泛、更系统,且组织周到、运行高效。当前园区内企业集群融资模式以互助担保为主,途径单一,组织性差,无法通过发行集合债券、合并重组等途径开展融资活动,因而设置一个公信力强、公正公开的组织载体成为当务之急。出于对企业利益和行政能力的考虑,科技园区管理委员会是最佳选择,目前该机构承担着科技园区的日常运作和管理功能,偏重于基础性服务和企业事务的处理,与企业联系紧密,能够集中管理优势拓展组织职能,构造多样化路径,保证集群融资的顺利开展。