[京津冀]行政区划调整如何助推区域协同发展?——以京津冀地区为例(上)

2016年10月31日 来源:国研网 作者:赵聚军

基金项目:国家社会科学基金重大项目“区域政策创新与区域协调发展研究”(项目编号:13&ZD017);韩国高等财团亚洲中心项目“城市空间生态与突发群体性事件的生成”(项目编号:AS1521)。

一、问题的提出

尽管早在20世纪70年代,各界就已经开始探讨京津冀地区的区域合作问题,然而,无论是从京津冀内部考察,还是与长三角、珠三角地区相比,该地区的区域合作所取得的成效都非常有限。比较典型的表现就是,在2013年京津冀三地的政府工作报告中,未有一地专门提及京津冀协同发展问题。直到2014年,京津冀协同发展被中央作为一项重大的发展战略提出后,情况才得到迅速扭转。

造成京津冀区域协同发展困局的原因显然是多方面的,但长期以来存在的行政区划壁垒则是一个基本的体制根源。因此,为了加快推动京津冀协同发展,“必须通过深化改革打破行政壁垒,构建开放的区域统一市场,建立区域统筹协调发展新体制,为推动全国区域协同发展探索出一条新路子。”①本文在借鉴典型国家和地区经验的基础上,系统探讨了行政区划与京津冀协同发展的双向互动作用,进而归纳出以行政区划和准行政区划手段促进京津冀协同发展的可能性和具体的实施路径。

二、行政区划刚性约束下的区域协同困境及其协调机制

在我国现行的体制下,行政区划不仅是政权建设和政府管理的重要手段,而且直接关系资源的整合和各种利益的权衡分配,对经济社会发展的影响重大且深远。具体而言,行政区划对区域协同发展的影响主要表现为两个层面:一是行政区划刚性约束下的跨界公共事务治理困境;二是依然难以彻底扭转的“行政区经济”现象。

(一)行政区划刚性约束下的跨界公共事务治理困境

任何一个国家的政府,都是在特定的领土范围内对一定数量的居民行使公共权力。当一个国家的领土范围和人口规模突破一定界限的时候,受制于管理幅度,通常都需要将国土划分为若干层次和类型的行政区域,进而建立起完整的地方政府体系。就此来看,行政区划既是国家权力再分配的基本框架,也是政府管理的重要手段。然而,地方政府体系的建立虽然缓解了政府的有效管理幅度问题,但却产生了一个明显的副作用:行政边界的存在,成为了地方政府公共权力行使的绝对空间边界。任何一个地方政府,除非获得上级政府的特许,均无权跨界执法。这一问题的负面影响在地方政府职责简单且有限的前现代社会还没有太明显的表现。但是进入现代社会以来,随着政府职责的扩张,尤其是随着政府公共服务职责的扩展,诸如水域治理、大气污染、跨界公共资源开发等具有明显外部性特征的跨界公共事务开始大量出现。面对日益增多的跨界公共事务,通常只专注于辖区内事务的地方政府既无动力亦无权力单方面解决跨界公共事务(彭彦强,2013)。基于此,如何采取必要的补救和激励措施,调动地方政府参与跨界公共事务治理的主动性,防止“搭便车”行为的普遍化,同时避免因地方政府间的过度竞争而使跨界公共资源的开发陷入“公地悲剧”,就成为一个重要的研究课题。

近年来,随着我国区域经济一体化的加快,尤其是城市群的快速发展,进一步加剧了跨区域公共事务治理的难度。随着城市群的形成与扩张,同处一个“群”的各个城市之间的经济联系和要素流动将日益频繁和密切。但与此同时,一系列跨界公共问题亦开始凸现:一是生态环境、流域治理等问题,例如现阶段我国主要城市群常见的跨界流域水污染、频繁出现的严重雾霾等问题;二是区域基础设施的统筹规划,如机场、港口等具有较大规模经济效应的基础设施的统筹布局、协调使用问题;三是城市群内各行政区之间存在的公共服务落差、乃至鸿沟(国家行政学院课题组,2015)。

此外,随着人口、资源的过度聚集等因素导致的成本上升,部分中心城市的规模不经济现象开始凸显,涓滴效应逐步取代聚集效益,成为推动区域经济增长的主导力量。在这种情况下,很多企业开始倾向于离开中心城市,转向区域次中心城市,一些地区由此步入了区域协同发展的“自动阶段”(孙久文、原倩,2014)。然而,区域内各地在教育、医疗、社会保障等方面存在的公共服务落差却成为要素自由流动的严重阻碍。上述问题跨越了自然地理界限和行政区划边界,涉及多地、多个行政主体,属于典型的“复杂社会中的复杂问题”,且日益普遍化:有些地区已经发生,有些地区正在发生,有些地区则即将面临上述问题。

(二)依旧突出的“行政区经济”现象

在完善的市场机制下,经济要素的流动主要受需求关系的驱动,甚至不受国界的约束。然而,改革开放以来,在中央和地方分权改革的同时,我国的各级地方政府却迟迟未能适应市场经济的要求,长期存在突出的直接经济行为,从而使得地方之间的竞争被掺杂了太多的非市场因素,进而造成不同地区市场环境的异质性,最终形成了一种行政区与经济区的特殊耦合体,即“行政区经济”现象。

也就是说,行政区划对市场要素流动的制约,即“行政区经济”现象,主要是由于地方政府的职能转变不到位,过度依赖行政手段强行干预经济活动的结果,而不是行政区本身的作用(刘君德,2004)。因此,虽然谁也不能否认调整行政区划是理顺体制、推进区域发展的一种简单而有效的手段,但绝不能夸大其作用。改革的正确方向应当是加快转变政府职能,彻底清除“行政区经济”的影响。当然,行政区划作为纯粹的政治和行政手段,通常更强调稳定性。而我国现阶段的区域经济发展虽然仍在较大程度上受到行政手段的强力影响,但市场机制已经逐步占据了主导地位。行政区划与区域经济上述运行机制的差异,往往导致行政区划滞后于区域经济的变化和发展。因此,在政府职能转变迟迟无法到位的情况下,适时进行必要的行政区划调整,以适应区域经济的发展变化,也是未来改革的题中之意。

(三)区域协调机制的主要类型及其演化过程

如前文所述,我国现阶段面临的跨界公共事务治理困境,既有行政区划刚性约束作用的影响,也受制于地方政府的过度竞争。面对种类繁多、数量巨大的跨界公共问题,以层级关系为基础的科层制实际上已经难以应对。因此,如果适度突破行政区划壁垒,纠正地方政府过度竞争所产生的负外部性,就成为构建区域协调发展机制的主要着力点。

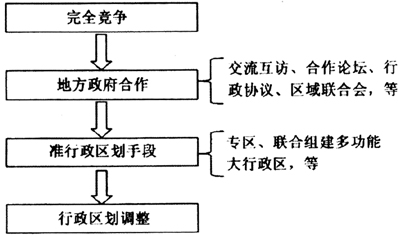

根据合作深度的不同,可以将区域协调机制视作一个以完全竞争和行政区划调整为两端的连续统一体。具体来看,笔者在借鉴彭彦强等人相关研究成果的基础上(彭彦强,2013),将区域协调机制划分为如下四种呈递进状态的类型(参见图1)。

图1 区域协调机制的基本类型

当然,现实中各种协调机制并不是截然对立的,更多的时候呈现为一个综合体。需要说明的是,诸如设立专区、联合组建多功能大行政区等准行政区划手段,虽然仍具有显著的地方间行政权力协调色彩,但由于原来被各地方政府分别独立行使的某些或某项权力被授予了专区或多功能大行政区,显然已经涉及权力的横向再配置问题。因此,与合作论坛、行政协议、区域联合会等手段不同,专区和多功能大行政区属于正式的政府结构体系变更,且通常需要获得中央政府或上级政府的审查批准,并完成相应的法律程序,已经具有了一定的行政区划调整色彩,所以本文称之为准行政区划手段。

三、行政区划助推区域协同的基本途径

通过行政区划以及准行政区划手段推动区域协同发展,显然需要一定的前提条件。鉴于不同国家和地区的大都市区,特别是区域中心城市在空间特性、面临的主要问题等方面存在的明显差异,就在较大程度上决定了各地推动区域协同发展的策略选择差异。

(一)行政区划整合助推区域协同的主要切入点

总结典型国家和地区的经验,行政区划调整作为推动区域协同发展的重要手段,其基本作用是解决主要由于人口大量集聚以及地方政府的“巴尔干化”②所导致的大都市区中心城市发展空间狭窄、乃至衰败,以及区域公共服务落差过大等问题(Rusk,1998)。具体而言,可以将典型国家和地区通过行政区划和准行政区划手段推动区域协同发展的改革实践大致归纳为两类。第一种类型是以美国、加拿大、英国、德国等为代表的西方典型国家,相关改革主要是为了克服行政区划壁垒对于区域协同发展的阻隔,特别是“巴尔干化”所导致的大都市区中心城市衰落等问题,推动中心城市的健康发展和区域基本公共服务均等化。正如传统区域主义的代表人物海伍德(Robert Haywood)所指出的:大都市区的“巴尔干化”导致了资源与需求的分离。而造成这种分离的原因之一就是中心城市与郊区以及郊区之间的行政壁垒。对此,基本办法之一就是构建统一的大都市区政府(Greer,1995)。具体的实践方面,加拿大从20世纪90年代开始兴起的合并组建单中心市浪潮③比较具有代表性(参见表1)。

资料来源:理查德·廷德尔等:《加拿大地方政府》,于秀明等译,北京大学出版社2005年版。

第二种类型是以韩国、我国台湾地区等为代表的部分东亚国家和地区,主要途径是通过调整行政区划,使行政区域与经济区域相一致,从而达到快速协调解决各类跨界公共问题的目的。上述差异的出现,主要是因为韩国与台湾地区并没有强烈的地方自治传统,且经济发展中一直具有比较强的“规划”色彩,政府始终发挥着重要的引领作用。因此,行政区划调整往往更直接的面向区域经济发展的协调难题,特别是大都市区中心城市的发展空间问题,而不像西方国家那样更多的指向区域公共服务供给的均等化问题。这一点,在台湾地区的“五都改制”中表现得尤为明显④。

长期以来,由于人口及产业过度集中于大都市地区,且经济重心严重北倾,台湾地区的南北发展差距问题异常突出。例如,按照2011年的统计数据,台北市在仅占台湾地区0.6%的辖域面积内,却聚集了全台11.5%的人口,贡献了39.5%的地方税收(纪俊臣,2011)。上述区域发展格局反映在行政区划层面,就是多数大都市区经济区域与行政区域的严重不对称,台北等中心城市普遍受制于发展空间之困,行政区划调整的呼声日渐强烈(赵永茂、王皓平,2014)。鉴于此,台湾当局于2010年12月正式实施了1950年以来最大规模的行政区划调整,即所谓“五都改制”或“县市合并”。之后,桃园县也于2014年12月25日起正式升格改制为“直辖市”,至此形成了“六直辖市十六县市”的行政区划格局。需要指出的是,改制后,新北、桃园、台中、台南、高雄五个“直辖市”都已经由狭域市或适域市转型为广域市⑤,城市发展空间不足的问题得以极大缓解。唯独发展空间最为窘迫的台北市,受制于党派和地方政治势力的阻挠,却仍然维持着狭域市的建制。

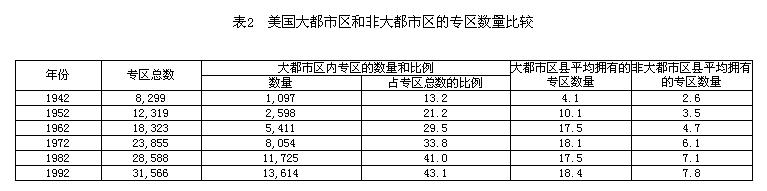

此外,行政区划调整是否能够顺利推动,也取决于改革的难度。例如,美国的大都市区虽然深受地方“巴尔干化”之苦,但由于设立地方自治主体过于随意等体制原因和深厚的地方自治传统,以及种族隔离诱发的种族居住隔离等原因,只能退而求其次,通过广泛设立专区(special district)这一准行政区划手段(Greer,1995),从而使得专区成为近几十年来美国增长速度最快的政区类型(参见表2)。而德国也在尝试合并重组柏林和勃兰登堡州失败后,才组建了仅限于州际行政权合作的“柏林—勃兰登堡联合规划部”。

资料来源:Ross Stephens and Nelson Wikstrom, 2000. Metropolitan Government and Government: Theoretical Perspectives, Empirical Analysis, and the Future. New York:Oxford University Pess. p.63.

再者,行政区划的目标导向,也要受到政府宏观职能定位的影响。在西方国家,政府职能的重心已明显地偏向于公共服务。与之相一致,行政区划或者准行政区划手段促进区域协调发展的重心始终指向公共服务以及政府的施政成本、效率以及公平性等目标(Boyne,1995;Sancton,1996)。或者说,即使行政区划或准行政区划调整的目标主要指向区域经济协调发展,但也多是通过统筹区域公共服务供给的形式,为区域经济发展创造一个良好的外部环境。例如,加拿大的一些地方政府在积极推进城市合并整合、组建单中心市的过程中,多以降低施政成本、提高公共服务效率为主要的改革动因加以宣传(Downey & Williams,1998)。