[区域发展]京津冀协同背景下制造业产业集聚的影响因素分析(下)

2016年09月23日 来源:国研网 作者:中国农业大学经济管理学院 刘宏曼 郎郸妮

(三)实证方法

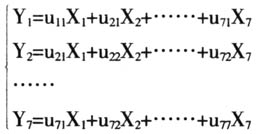

为了在众多影响产业集聚的因素中找出主要因子,本文采用主成分分析的方法,对影响天津及河北两地制造业产业集聚的因素进行筛选。如前文所述,本模型共选取7个变量,可分别用X1,X2,……,X7表示,由此构成7维随机向量X=(X1,X2,……,X7)′。对X进行线性变换,形成新的综合变量Y,即:

上述模型满足:

(1)ui′ui=1(i=1,2……,7);

(2)Yi与Yj相互无关(i≠j;i,j=1,2……,7);

(3)Y1的方差大于Y2的方差,Y2的方差大于Y3的方差,依此类推。

基于上述原则由X线性变换得到的Y1,Y2,……,Y7,分别为原始变量的第一主成分,第二主成分……第七主成分。以上综合变量在总方差中的比重依次递减。在本研究中,只挑选前几个方差较大的主成分,以达到简化数据结构、筛选主要影响因素、提高分析效率的目的(何晓群,2012)。实证过程借助SPSS17.0统计分析软件完成。

(四)实证检验及结论分析

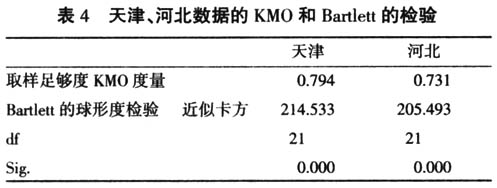

在分析天津、河北两地产业集聚的主要影响因素之前,首先分别对两地的变量数据进行Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)检验和Bartlett球体检验,考察变量之间是否具有较强的相关关系。其中,KMO值越接近于1,意味着变量间的相关性越强,原有变量越适合作因子分析。Bartlett的球度检验小于显著性水平0.05,则拒绝Bartlett球度检验的零假设,认为适合于因子分析。表4是天津、河北两地数据的检验结果。

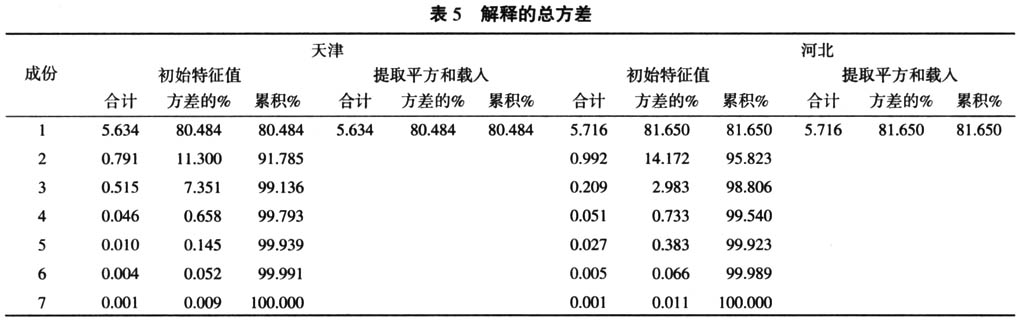

从表4的数据中可以看到,天津、河北两地KMO检验的值均大于0.7,根据Kaiser给出的KMO度量标准,两地的变量数据均适合作因子分析,其中天津市的数据要优于河北省数据。Bartlett的球形度检验的P值均小于0.05,通过检验,因此可对两地的数据进行进一步的分析。天津、河北两地数据主成分分析的输出结果如表5和表6所示。

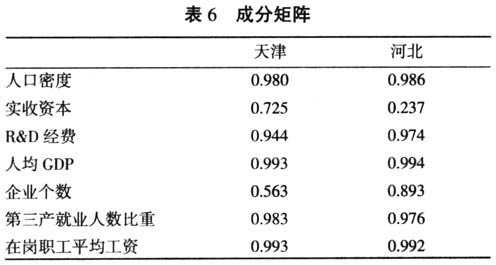

根据表5、表6的输出结果综合判断,天津、河北两地的模型均提取一个主成分,天津的唯一主成分包含了原始变量80.484%的信息,在这一主成分中不难发现影响力度最大的因子是人均GDP和在岗职工平均工资,均达到了0.993,其次为第三产业就业人数比重、人口密度以及R&D经费。河北省数据的主成分解释方差百分比达到81.650%,其中影响力度较大的依次是人均GDP、在岗职工平均工资、人口密度、第三产业就业人数比重以及R&D经费。与天津不同的是,企业个数是影响河北省制造业产业集聚程度较为显著的因素之一。

综合模型输出结果可以得出如下结论:第一,影响天津河北两地制造业产业集聚的因素是相似的。从总体上来看,两地现阶段的产业集聚形成因素的差异不大,只是各因子在影响程度上略有不同。天津与河北地区的人均GDP和在岗职工平均工资水平是影响两地产业集聚程度最主要的因子,这说明经济发展水平和劳动力成本对两地的产业集聚起着至关重要的作用。除此之外,天津、河北制造业的发展与配套服务业紧密联系,对当地服务业发展水平的要求较高。相比之下,企业个数对河北省制造业集聚的影响要显著于天津,这说明河北省制造业企业的规模较小,单个企业的生产能力有限。第二,实收资本对两地制造业集聚的影响不显著。天津、河北两地制造业另一个相似点是资本要素对集聚的形成作用较小。这说明两地资本密集型企业较少,与劳动力成本相比,资本成本占总成本的比重较小。这一点在河北地区体现得更为明显,实收资本对制造业集聚的影响系数仅为0.273,其作用力甚微。天津地区资本对制造业集聚的影响力要大于河北省,但其重要程度无法与其他显著因子相提并论。

综上所述,北京制造业产业转移所带来的劳动力及技术要素的增加是促进天津、河北两地集聚程度进一步深化的有效因素。就实收资本和企业个数两个影响因素而言,并不是最主要的影响因子,但从数据仍可以看出资本对天津地区的影响程度明显优于河北,河北地区产业集聚受企业个数的影响较大。因此,在北京地区的制造业转移过程中,需要为劳动力和技术等重要生产要素的自由流动创造条件,以更好地促进京津冀地区产业的协同发展。

四、京津冀制造业产业集聚对实现协同发展的启示

京津冀协同发展规划纲要中明确指出了三省市在未来发展中的功能定位,在疏解北京非首都职能的核心前提下,天津市将发展成为“全国先进制造业研发基地”,河北省将转型为“产业升级示范区”。依据协同发展规划的战略部署,结合现阶段京津冀三地制造业集聚的现状,产业转移与承接工作应从以下几个方面有序展开。

(一)依据各地资源禀赋进行产业对接

北京制造业对外转移时,应根据承接地的资源禀赋优势进行科学规划。天津地区制造业领域中已形成的专业化生产部门包含较多的高技术产业或中高技术产业,根据协同发展规划要求,北京地区的科技创新成果转化型企业以及高端制造业中缺乏比较优势的生产加工环节可选择天津作为承接地。为此,天津应加大制造业领域的研发投入,充分重视高科技人才的培养。河北省作为京津冀协同发展中的产业转型与升级基地,是北京非科技创新型产业对外转移的理想目的地,在保持现有的产业集群基础上,应着力推动制造业由劳动密集型向技术密集型转化。通过合理规划布局,提高转移效率,进一步提升当地集聚行业的竞争力,促进规模经济的实现。

(二)完善与制造业相关的配套服务体系

在影响天津、河北两地制造业产业集聚的因素中,第三产业就业人数比重均是重要影响因子,这说明配套服务业的发展水平是集聚的关键。服务业是制造业的重要辅助性产业,包括物流业、金融业、广告业以及研发机构等在内的诸多服务业均为制造业产业链条上的关键环节。通过提升上述关键环节的行业水平,提高制造业整体的竞争力、产业管理水平和创新能力。这样既可以缓解该地区的就业压力,亦可带动服务业的发展,为实现京津冀协同发展创造优良的服务环境。

(三)出台促进生产要素流动的优惠政策

为保障产业转移顺利进行,解决京津冀三地因此产生的利益冲突,财税部门出台了京津冀产业转移企业税收分享办法,从政策上为京津冀协同发展创造了条件。现阶段劳动力、技术与资本等要素因为地区差异问题,在流动性方面存在一定的障碍,税收政策的出台仅仅解决了地方政府之间的矛盾,至于企业、劳动者等多个利益团体能否打破“一亩三分地”的思维方式,打破常规,实现自觉自愿转移,尚需合理完善的政策措施进行保障。

参考文献:

[1]梁琦,詹亦军.产业集聚、技术进步和产业升级:来自长三角的证据[J].产业经济评论,2005,(12):50-69.

[2]张小蒂,王永齐.融资成本、企业家形成与内生产业集聚:一般分析框架及基于中国不同区域的比较分析[J].世界经济,2009,(9):15-26.

[3]毕红毅,张海洋.产业集聚对山东省FDI技术溢出的影响研究[J].国际贸易问题,2012,(4):73-82.

[4]杨仁发.产业集聚与地区工资差距——基于我国269个城市的实证研究[J].管理世界,2013,(8):41-52.

[5]张宇,蒋殿春.FDI、产业集聚与产业技术进步——基于中国制造行业数据的实证检验[J].财经研究,2008,(1):72-82.

[6]吴三忙,李善同.中国制造业地理集聚的时空演变特征分析:1980-2008[J].财经研究,2010,(10):4-25.

[7]樊秀峰,康晓琴.陕西省制造业产业集聚度测算及其影响因素实证分析[J].经济地理,2013,(9):115-160.

[8]彭中文,何新城.所有权性质、产业集聚与FDI技术效率溢出——来自中国装备制造业的经验证据[J].财经研究,2011,(6):122-132.

[9]尹希果,刘培森.中国制造业影响因素研究——兼论交通运输与制造业集聚的非线性关系[J].经济地理,2013,(12):97-103.

[10]庞丽,赵增耀.汽车产业集聚及其影响因素研究[J].财经问题研究,2012,(7):38-42.

[11]刘娟.东北老工业基地产业集聚的影响因素分析[J].东北亚论坛,2008,(3):74-78.

[12]戴钰.湖南省文化产业集聚及其影响因素研究[J].经济地理,2013,(4):114-119.

[13]何晓群.现代统计方法与应用[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[14]Hector O. Rocha,Rolf Stemberg. Entrepreneurship:The Role of Clusters Theoretical Perspectives and Empirical Evidence from

[15]Pontus Braunerhjelm,Bo Carlsson. Industry Clusters in Ohio and Sweden,1975stry Clu[J]. Small Business Economics,1999,(12):279-293.

[16]Elif Alkay,Geoffrey J.D. Hewings. The determinants of agglomeration for the manufacturing sector in the Istanbul metropolitan area[J]. Ann Reg Sci,2012,(48):225-245.

作者简介:刘宏曼(1976-),女,黑龙江哈尔滨人,中国农业大学经济管理学院副教授,博士,博士生导师,研究方向为农业经济理论与政策、农产品国际贸易;郎郸妮(1990-),女,河北石家庄人,中国农业大学经济管理学院2015级国际贸易学专业博士研究生,研究方向为国际贸易理论与政策。