[区域发展]世界首都区域发展经验对京津冀协同发展的启示(上)

2016年09月20日 来源:国研网 作者:张景秋 孟醒 齐英茜

2014年2月26日,习近平总书记在听取京津冀地区发展工作专题汇报后提出,实现京津冀协同发展,是面向未来推进区域发展体制机制创新、打造新的首都经济圈的一项重大国家战略,并将为优化开发区域发展提供示范和样板,也是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要。[1]2015年4月30日,中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,该纲要中明确指出:推动京津冀协同发展的核心是有序疏解北京非首都功能,调整经济结构和空间结构,探索人口经济密集区优化开发的新模式。[2]

在中国区域发展大格局中,京津冀区域具有显著的特殊性,主要体现在:(1)首都北京的双重特性,既是首都,又是一个超大城市,城市功能与首都城市功能的相互制衡,一直是北京要解决的关键;(2)区域内两个直辖市建制的城市,同样存在要解决其在区域内的地位与功能作用相互制衡问题。正如《京津冀协同发展规划纲要》所指出的,核心是明晰功能,优化空间结构。从世界城市中选取与北京有相似功能的伦敦、巴黎和东京,对这三个首都城市及其所在的区域发展经验进行梳理借鉴,并为京津冀协同发展提供借鉴。

一、世界首都城市的区域发展特征

在经济全球化与区域经济一体化背景下,以区域中心城市为核心形成的区域经济圈,已经成为全球经济最活跃的、推进国家参与全球竞争以及区际分工的重要载体。

(一)综合性首都跨区域协作形成首都经济圈

从世界范围看,一些国家和地区的高等级城市群多表现为以综合性首都为核心,形成跨行政区的“首都经济圈”,在整合资源、功能协作的思想指导下,有效缓解由于功能高度集聚带来的综合性首都城市面临的诸多社会问题,发挥首都城市独特的效能,辐射带动周边区域共同发展,而成为带动国家经济发展、参与国际竞争的世界城市。

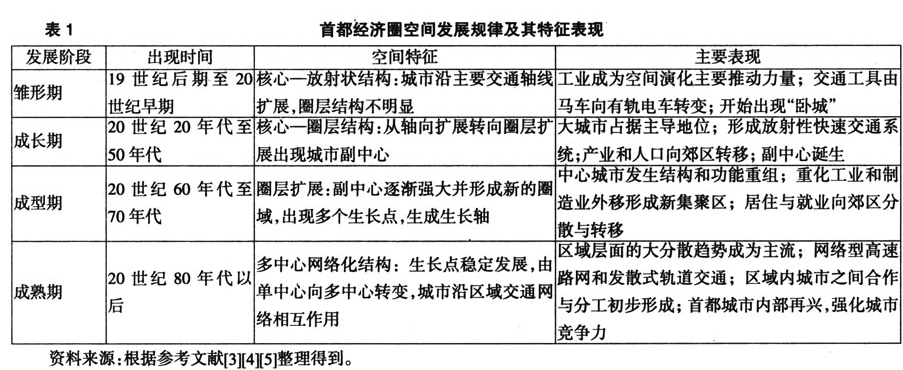

(二)首都经济圈的空间成长演化具有一定的规律性

首都经济圈在其形成与发展过程中,同样经历了从向心集中到离心扩散的过程,即遵循“雏形期—成长期—成型期—成熟期”的演化规律。在此过程中,中心城市的中心性占主导地位,由此产生的强辐射力带动区域内的人流、物流、资金流和信息流等沿着交通走廊集聚,形成明显的极化效应;随着都市圈的不断发展,产业结构升级换代,空间替代显著,写字楼替代工厂成为城市的主要生产载体,办公空间和楼宇经济成为城市发展新的增长点。

二、伦敦、巴黎、东京的区域发展经验

区域协调发展离不开合理的空间布局,能否在空间上实现首都城市的布局优化,将直接影响区域经济建设与首都职能发挥。

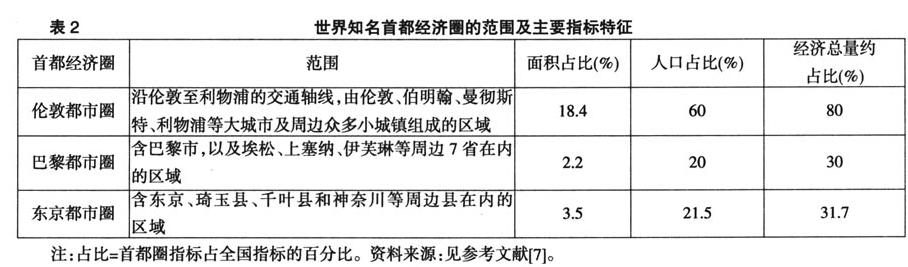

1800年,由中心城市和郊区组成的伦敦经济圈,总人口260万人,半径13公里,总面积约200多平方公里;到1971年形成了由内伦敦、大伦敦、标准大城市劳务区和伦敦大都市经济圈四个圈层构成的都市经济圈,此时,经济圈总人口1200多万,半径约65公里,总面积1.1万平方公里,是英国的经济核心地区。巴黎大都市经济圈由巴黎市和7个郊县组成,1990年面积已经扩展到942平方公里,占法国国土面积的2.18%,人口832万,占全国人口的18.8%,就业人口的21.6%;同时,聚集了法国28%的国内生产总值,以及25qo的对外贸易额。东京大都市经济圈由内核区、中层区、外层区组成,半径100多公里,面积3.7万平方公里,在仅占日本国土3.5%的土地面积上,分布着30%以上的银行总部、50%以上销售额超过百亿日元的大公司总部,为日本贡献了31.7%的经济总量,成为日本经济的核心区。[3-7]

(一)从单中心向多中心转变:首都核心区辐射力强,多中心功能明确

国际化大城市在后工业发展的过程中,往往会受到城市空间的限制,对于世界性的首都城市,尤为如此。伦敦、巴黎与东京都经历了从单一极核、功能集中向多中心、功能多元且明确、对周边产生强辐射力的发展过程,从而降低首都中心城密度,解决由于过度集聚所产生的一系列城市问题,提高整体区域竞争水平。

1.伦敦

伦敦城市空间结构长期以来以单中心为主,在历次规划中,为分散伦敦中心城市的人口与就业压力,尝试建设新的城市中心,但由于目标不够明确,均未能有效地建立起来。直到2004年,由大伦敦政府主导,编制了新的伦敦空间发展战略规划,明确提出在伦敦东部的泰晤士河口地区建立新的城市中心,规划在20年里,将新建超过13万座住宅,新增20万多个工作机会,使之成为带动区域经济发展和复兴的最重要增长极,并以此推进伦敦城市多中心格局的形成。[8]

2.巴黎

20世纪60年代以前,传统的同心圆发展模式导致巴黎城市中心过度集中。自1960年开始,巴黎利用工业企业升级换代的机会,将城市经济空间从城区向郊区延展。1965年,巴黎在国际上首次提出新城概念和卫星城计划,并都已付诸实施。至20世纪后期,巴黎城区人口在一系列区域开发项目的驱动下,开始向近郊和远郊扩散;与此同时,伴随着城市化进程的加快,乡村人口向城市集聚区和周边市镇快速汇集,形成了方圆约2500平方公里、人口约880万人的跨越城市行政边界的城市化郊区,即近郊重点发展的9座副中心——德方斯、圣德纳、博尔加、博比尼、罗士尼、凡尔赛、弗利泽、伦吉和克雷特伊,这些副中心对维持巴黎的生存和繁荣发挥着重要作用。[9]

3.东京

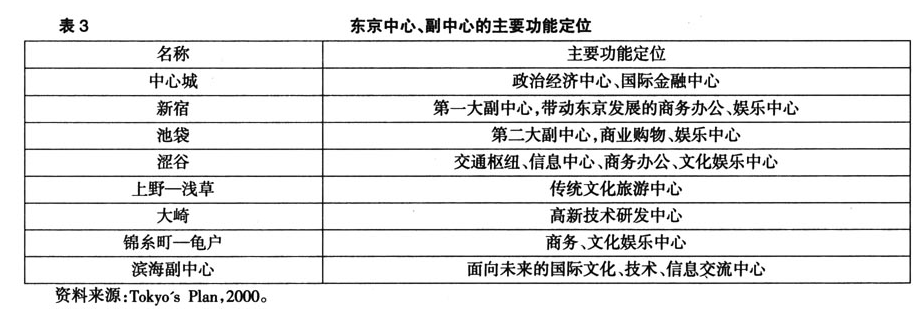

为解决东京中心城区人口与经济活动过度密集带来的城市问题,1956年,提出以东京为中心、在半径100公里范围内构建“首都圈”的“首都圈整顿方案”;1958年,为了缓解市中心区过度拥挤而引发的地价、交通、环境等问题,东京提出了“首都圈整备计划”,主要内容是建设新宿、池袋、涩谷三个副中心。1982年,东京为了进一步疏解市中心的商务功能和商务压力,提出了“东京都长期计划”,建设大崎、上野—浅草、锦糸町—龟户三个副中心,将生活、周转功能和教育、研究设施向东京外围地区疏散。1987年,东京为了进一步扩展商务办公空间,满足不断增长的国际商务活动需求,制定了“临海副中心开发基本构想”。目前,东京共建有7个副中心,这7个副中心既是所在地区的公共活动中心,同时也承担东京作为世界城市的某些职能。[8]

(二)网络化空间联系:城际间快速轨道交通先行

通过以建设城际间快速交通设施为核心,将城市多个副中心和新城有机联系起来,加速区域内和区际之间的各种要素的相互作用与整合,形成优化高效的网络空间组织结构。

1.伦敦

在2004年后的伦敦空间战略规划中,为了提高区域中心和分散的新城之间,居住地与就业地之间的高效联系,大伦敦地区的交通设施建设成为先导,尤其为连接内伦敦与泰晤士河口地区,修建了大量的交通设施,包括A12线、联系英国和欧洲大陆的海峡铁路隧道线,由中心城区延伸出的轨道交通Lime house联系段、Jubilee线延伸段、码头区轻轨延伸段等,[11]形成了中心城与副中心和新城之间快捷的轨道交通网络状联系,为城市的东迸发展,有效疏解人口和产业,创造了良好的基础设施条件。

2.巴黎

典型的如根据1976年的总体规划方案,巴黎启动了区域快速铁路(RER)项目,进而带动了项目周边地区的开发,拉动了部分较为偏远地区城镇的发展。[12]

3.东京

在多中心格局下,东京成为日本基础设施网络最为密集和发达的地区。东京都市圈的历次规划都秉承“交通优先”原则,并对轨道交通建设给予大力支持。在此思想指导下,东京地铁线路达到14条,加上山手线、私铁等各类轨道交通,形成由新干线、轻轨、地铁等多种交通方式构成的、总长约2865公里的分散型区域轨道交通网络,承载了50%以上的客运量,有力地支撑和带动了东京都市圈的发展。

(三)区域城市各行其职:构建分工合作、优势互补的区域职能分工网络

明确的区域职能分工是首都经济圈发展的核心,各中心城市应根据自身的基础和优势,承担不同的功能,发挥首都圈的综合竞争力。

1.伦敦

2004年《大伦敦空间发展规划》将伦敦定位为世界城市、欧洲的首位城市、英国的首都、英国东南城市群的中心城市等,并在“市域发展战略(The Broad Development Strategy)”中提到:要增加中心区,特别是中央活动区(CAZ)的开发强度,并根据大伦敦的区域特点,划分出“有开发机会的地区”“需要加大开发强度的地区”和“需要进行城市振兴的地区”等。通过实施“强化中心、照顾东部、侧重交通走廊”的空间发展战略,以及提高开发强度、优先再开发和综合性功能开发等政策的实施,注重空间的竖向发展,推动伦敦成为紧凑型增长城市。[13]对于不断增长的世界性和跨国性机构和商务文化活动,伦敦采取的是将它们进一步集中在内伦敦,以突显伦敦中心城作为世界金融中心的地位。

2.巴黎

在郊区化进程中,巴黎大区的产业结构逐渐形成以第二、第三产业为主的趋势,从市区西郊至西部为工业轴心,其两侧分布着西北—东南向的工业带,大区南部为高新技术开发中心,拥有众多高等院校和研究机构,非生产性人员主要集中在巴黎市区的中部、西部及其近郊,其次分布在西南近郊、东北郊、西北郊的新城,而一些金融保险业、商业性服务业和运输业等功能在巴黎近郊的一些城镇分布集中,发展好,承担着举足轻重的作用。[9]

3.东京

东京中心地区直到现在也仍然集中了日本绝大部分的政府、行政、文化、管理机构,发挥着政治、行政、科教文化的中枢功能。东京第三产业非常发达,各行业都占首都圈比重很大,尤其是金融保险业、批发零售业,是东京都市圈的主导产业。区域内的横滨和川崎两大城市,承担着工业和国际港口职能;琦玉县是东京都市圈部分政府职能转移的主要接受地之一,政府机关的聚集和行政职能的增强大大促进了琦玉县居住、商业职能的发展;千叶县在首都圈内主要发挥着港口、机场、工业和居住职能,此外还承担着重要的农业职能;成田国际机场在首都圈内发挥着重要的国际交流、物流及商务职能;茨城县在日本首都圈内主要发挥教育、研究和工业职能,南部区域拥有以筑波市和茎崎町为中心的筑波科学城,集中了筑波大学等45个研究教育机关和230家研究开发型企业,是日本的重要学术研究基地。此外,茨城县的农业在首都圈占有重要地位,在首都圈中仅次于千叶县而居第二位,在全国居第三位。[10,14]

通过以上分析,可以看出,世界上以伦敦、巴黎和东京为代表的首都城市在其区域发展中,同样经历了以单一中心为主导的城市发展向主一副中心协同的首都城市区域发展过程,而期间首都作为城市及其与区域的关系值得京津冀区域发展借鉴与思考。