[区城发展] 京津冀地区城市体系规模结构的测度与评价——基于2006—2012年数据(下)

2016年07月29日 来源:国研网 作者:首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 邬晓霞 高见 中国社会科学院研究生院 朱春筱 中国城市建设研

(二)位序—规模分析

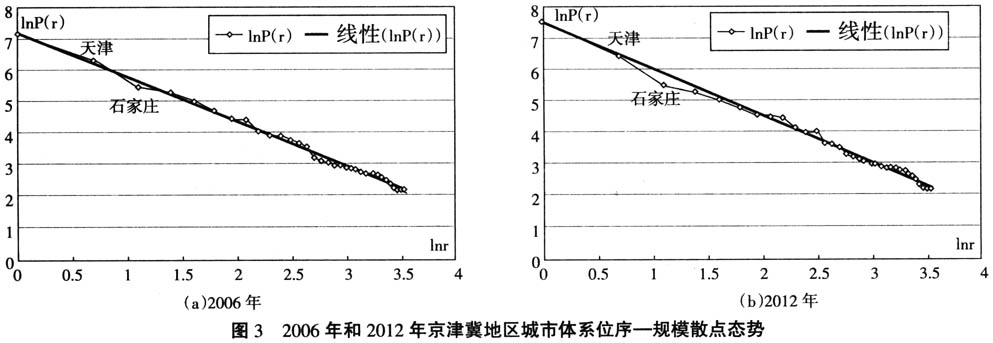

为系统了解该体系中35个县级以上城市的规模分布情况,采用Zipf模型的罗卡特模式P(r)=p1×r-q,对公式两边取自然对数,即lnP(r)=lnp1-qlnr,其中,r为城市等级的位序(r=1,2,…,i),P(r)为该体系中r等级城市的人口数,P1为首位城市的人口数,q为常数,也可称为Zipf维数。学术界一般认为,q接近于1时,表明最大城市与某一位城市的人口比刚好为该城市在整个城市体系中的位序数;q<1时,城市人口比较分散,高位次城市发展不突出,中间规模城市数量较多且发育较好;q>1时,城市人口分布差异较大,首位城市的人口集中度高、垄断地位强,中小城市发育相对较弱;q→∞时,表示该城市体系只存在一个城市,为绝对的首位型分布;而q→0时,表示该城市体系中不同规模等级的城市分布较为均匀,各城市人口规模相当[5]。

根据2006—2012年京津冀地区城区常住人口数据,构建城市人口与位序的双对数散点图,回归结果见表4。分析可知,q值保持在1.4~1.5,回归直线的相关系数R2接近1,拟合程度较好,q值始终大于1,表明该体系中人口分布差异较大,首位城市人口较为集中,高位次城市发展较好,优势突出,而低位次城市发育不够,且与高位次城市差距较大,不利于地区间的合作交流,这与之前根据首位度指标测算得出的结论相一致。

从时序角度而言,2006—2012年,京津冀地区城市体系位序—规模散点图的截距总体呈增加趋势,即Zipf模型的系数(首位城市人口的自然对数)逐年增加,表明近7年来首位城市北京的发展速度较快,人口规模不断增加。q值整体呈增加趋势,即回归直线的倾斜度增加,表明其他城市虽有发展,但不及首位城市北京,整个城市体系中人口集中力量大于分散力量,人口逐渐向首位城市北京集聚,人口分布差异进一步拉大。

图3显示,代表特大城市天津的点逐渐由高于回归趋势线转向接近回归趋势线,表明天津的城市规模绝对值低于北京,且增速小于北京。大城市中,代表石家庄的点略低于回归趋势线,随着时间的推移逐渐远离回归直线,这表明石家庄的城市规模偏小,实际值与理论值离差逐渐增加,与北京的差距逐渐增大。

综上所述,京津冀地区城市体系具有显著的单极核式结构特征,首位城市北京对该体系规模分布影响较大,人口不断向北京集中,使得q值偏大并不断增加,这将会进一步拉大与其他城市的差距。

四、结论与对策

(一)研究结论

根据以上分析测算,可以得出以下五点结论。

第一,京津冀地区的城市数量结构呈“类金字塔”型分布特征,人口规模结构呈“T型”分布特征。超大城市承载的人口比重过高,而小城市承载的人口比重不断下降,城市体系中两极分化趋势进一步扩大,对三地一体化发展产生一定隐患。

第二,京津冀地区城市体系中所有城市均有发展,且高位次城市人口规模增加较快,低位次城市人口规模增加较慢。整个体系中,首位度指数和位序—规模分布的q值测算结果均表明,京津冀地区城市体系呈现以北京为中心的单极核式结构特征,首位分布较为明显,人口不断向首位城市北京集聚。

第三,特大城市天津的发展较为稳定,应在加强自身发展的同时,积极参与京津冀地区协同发展。

第四,大城市和中等城市发展速度较为缓慢。从位序—规模散点图中可以发现,代表大城市的点基本位于回归直线下方,实际值小于理论值,表明大城市规模有待提高。大城市中的高位次城市石家庄发展较弱,应该加快发展速度,一方面有助于缓解首都北京的人口压力,另一方面可以带动河北省其他城市的发展,使得该体系更加完善。

第五,小城市规模等级中,高位次城市发展较为突出,低位次城市发展不甚理想。在未来几年,小城市中发展较好的城市有晋升至中等城市的可能,小城市数量将不断减少,中等城市数量不断增加,城市体系将不断完善。

(二)优化对策

目前,京津冀协同发展已上升为重大国家战略,完善该区域城市体系规模结构对促进区域协同发展具有重要意义。现从推动北京的非首都功能疏解、促进高位次城市之间合作、培育中小城市等角度为推进京津冀地区协同发展提出优化对策。

第一,推动北京的非首都功能疏解,发挥辐射带动能力。作为京津冀地区的首位城市,北京的城市功能过于集聚,“大城市病”比较突出。按照市场主导、政府引导、企业运作的原则,北京可以疏解的非首都功能大体可以分为两大类:经济部门和公共部门。经济部门包括一般性产业部门和部分总部类项目。就一般性产业部门而言,非科技创新型企业、部分第三产业和低效设施均可疏解。非科技创新型企业迁出,包括科技创新成果转化型企业,高端制造业中比较优势不突出的生产加工环节,特别是制造业零部件配套、石化产业及食品、酿酒、饮料等相关制造企业。

部分第三产业的疏解以区域性专业市场、区域性物流基地、后台服务功能以及服务外包等新兴服务业为主。低效设施的疏解以长途汽车站为主。此外,北京的电子信息、高新技术产业、文化创意产业的成果转化功能也可向周边地区疏解,形成“北京技术研发—河北成果转化”模式。就部分总部类项目而言,如物流配送、研发设计、制造业的总部类项目,特别是央企二三级总部分支机构和各省市民营企业总部,可以促使其向通州、亦庄等周边地区外迁,通过这些总部类项目的产业链在周边区域、首都经济圈乃至京津冀等更广范围内进行梯度配置,辐射带动周边区域发展。就公共服务部门而言,可以考虑集中疏解部分行政性、事业性服务机构以及部分教育、医疗、培训机构等社会公共服务功能。

第二,促进高位次城市间合作,提升整体竞争力。京津冀地区城市之间缺乏良好的合作机制,无序竞争激烈,在一定程度上影响了京津冀地区整体竞争力的提升。《中国城市群发展指数报告(2013)》指出,2007—2010年京津冀、长三角和珠三角三大城市群综合指数的排名结果显示,京津冀城市群处于垫底位置。因此,京津冀地区内各中心城市应该充分利用各自的比较优势,在基础设施建设、产业升级与协作,生态环境保护、公共服务保障、市场体系构建等方面加强合作,构筑分工合理、相互协作的城市体系,加强区域各中心城市之间的经济联系,提升其整体竞争力。

第三,着力培育中小城市,增加吸纳能力。中小城市是城市体系的基础。为了完善城市体系,一方面,应该加大对中小城市的扶持力度,建立完善的市政基础设施和公共服务设施,实现中小城市与大城市的资源高效配置和开放共享;另一方面,中小城市应该本着“以人为本,以业兴城”的理念,明确城市功能定位,搞好服务,加大与周边大城市的融合,充分发挥市场的作用,实现产业对接,发展文化旅游、商贸物流、资源加工、交通枢纽等特色产业。与首都接壤的城市(涿州、三河、高碑店等)应该在承接非首都功能疏解的同时,依托重要交通干线,积极发挥优越的区位优势,引入主导产业,形成职住平衡、设施完善、生态宜居的卫星城。