[区域发展] 京津冀地区城市体系规模结构的测度与评价——基于2006—2012年数据(上)

2016年07月29日 来源:国研网 作者:首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院 邬晓霞 高见 中国社会科学院研究生院 朱春筱 中国城市建设研

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》指出,京津冀、长三角、珠三角三大城市群以2.8%的土地承载了18%的人口,创造了36%的国内生产总值。作为区域经济发展的重要载体,城市群内部城市体系规模结构的优化完善是实现城市间协调分工、合作共赢的重要保证,也是衡量一个国家或地区发达程度的重要标志。

就城市体系规模结构问题,Rosen和Resnick[1]、Gabai[2]、严重敏[3]、周一星[4]、刘继生[5]、陈彦光[6]、张守忠[7]、程开明[8]、魏守华[9]、王发曾[10]、王茂军[11]等国内外学者做了大量的理论和实证研究,这些研究成果对城市体系的发展定位和城镇化进程的推进产生了重大影响。其中,关于京津冀地区城市体系规模结构的代表性研究成果主要包括以下三个方面:梁兴辉等[12]以2005年市区人口为指标,发现京津冀地区整体呈“图章型”分布,首位城市优势不明显,整体呈双极分布;吴庆玲[13]选用2001年、2004年、2009年3年的非农业人口为指标,发现超大城市和小城市数量过多,北京、天津呈双核发展;孙雷等[14]选用2002、2005、2008和2011年4年的非农业人口为指标,发现京津冀城市群首位城市优势不突出,京津形成双核心城市,中小城市有了一定发展,逐渐向合理的规模结构过渡。从中可以看出,已有研究多采用“非农业人口”“市区人口”等衡量指标,得出京津呈双核发展格局。而根据周一星等[15]的分析可知,自第四次全国人口普查以来,城市化进程快速推进,大量农村人口进入城市,使得“城市非农业人口数”“城市户籍人口数”不能真实反映一个城市的人口规模,而真正反映城市建设规模的是城区人口。有鉴于此,兼顾数据的可得性和连续性,采用2014年11月国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》(以下简称《通知》)的相关城市规模划分标准,选用2006—2012年《中国城市建设统计年鉴》的数据,把城区人口和城区暂住人口加总得到的城区常住人口作为分析指标,运用首位度、位序—规模模型探讨京津冀地区城市体系的规模结构特征,并提出了优化京津冀地区城市体系规模结构的相关政策建议。

一、京津冀地区城市体系的整体特征

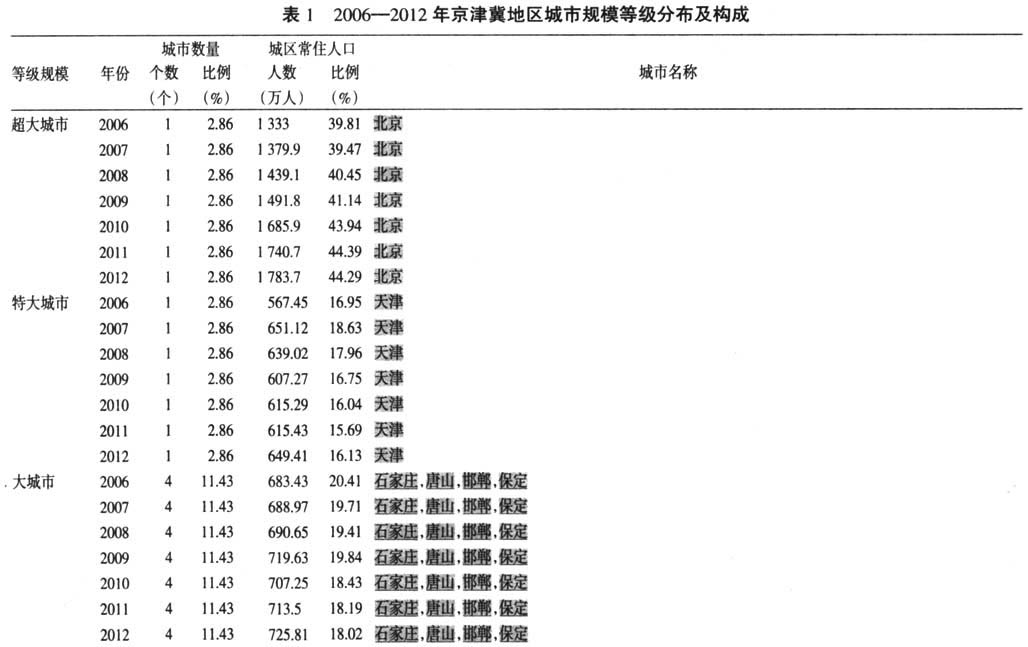

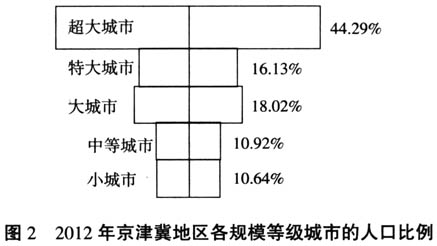

京津冀地区跨北京、天津、河北三大行政区域,包括35个县级及以上城市,其中北京、天津属直辖市,石家庄为省会城市。根据《通知》明确的城市规模划分标准,以城区常住人口为统计口径,因京津冀地区没有Ⅰ型大城市,可将该体系分为五类六档:超大城市(1 000万人以上)、特大城市(500万人~1 000万人)、大城市(100万人~500万人)、中等城市(50万人~100万人)以及小城市(50万人以下)五种不同规模等级,其中小城市可分为Ⅰ型小城市(20万人~50万人)、Ⅱ型小城市(20万人以下)。具体等级划分见表1。

(一)城市数量结构呈现“类金字塔型”分布特征

由表1数据可知,京津冀地区不同规模城市的数量结构呈现“类金字塔型”分布特征。2006—2012年,该地区内超大城市、特大城市和大城市的结构构成相对稳定,近7年来保持1:1:4的数量结构比不变,中等城市数量由4个增加到6个,小城市数量由25个减少至23个,其中Ⅰ型小城市数量徘徊在7-8,Ⅱ型小城市数量明显减少,由2006年的18个递减到2012年的15个。由表1可知,2012年该地区超大城市、特大城市、大城市和中小城市的数量比例为2.86:2.86:11.43:17.14:65.71,超大城市、特大城市、Ⅰ型大城市、Ⅱ型大城市、中等城市、Ⅰ型小城市和Ⅱ型小城市的数量比为2.86:2.86:0:11.43:17.14:22.86:42.86。

表1显示,京津冀地区地级以上城市一般集中在较高规模等级中。其中,超大城市、特大城市和大城市所含城市全部为地级市,且7年内其规模排序不变,依次为北京(超大城市)、天津(特大城市)、石家庄、唐山、邯郸和保定。Ⅰ型小城市等级中的地级市名单有所减少,沧州、承德和廊坊分别于2006年、2008年和2009年由小城市晋升为中等城市,中等城市数量随之增多,地级市中仅有衡水仍属于小城市之列。22个县级市全部分布在小城市中,且以Ⅱ型小城市为主。其中属于Ⅱ型小城市的县级市数量逐渐减少,而分布在Ⅰ型小城市的县级市略有增加。由此,京津冀地区分布在小城市的地级市减少而县级市不变,所以小城市的数量减少。

由此可见,2006—2012年京津冀地区各规模等级城市数量整体发展良好,少许城市在规模分组上实现跃迁。随着小城市内部地级市晋升为中等城市的空间逐渐饱和,小城市内地级市的数量将会保持不变或者减少至0,县级市将不断发展并晋升为Ⅰ型小城市或中等城市。由此,京津冀地区内中等城市的数量将会增加,小城市数量相应减少,城市体系的规模结构将不断完善(见图1)。

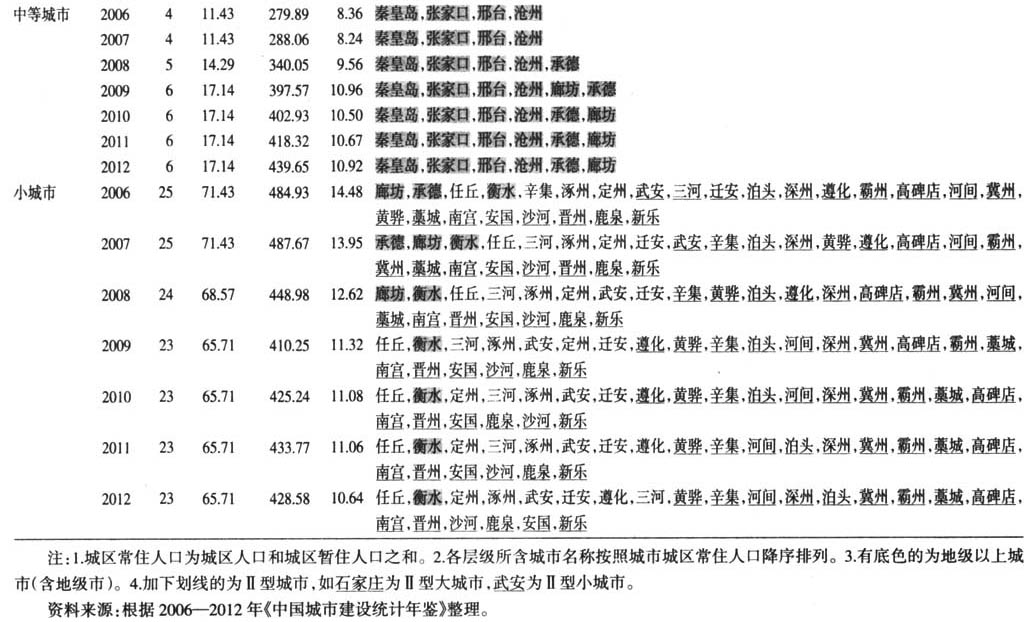

(二)人口规模结构呈现“T型”分布特征

由图2可知,京津冀地区不同等级城市的人口规模结构呈现“T型”分布特征。2012年,该地区超大城市、特大城市、大城市和中小城市人口占比分别为44.29%、16.13%、18.02%、10.92%和10.64%。其中超大城市北京承载了该地区近4/9的人口,剩余四个规模等级人口数量相当。2012年,北京的人口规模是第二位城市天津的2.75倍,是该城市体系中最小城市新乐市的199.74倍。特大城市天津的人口比重虽有波动但变化不大,大城市的人口比重呈现减少趋势,由2006年的20.41%减少至2012年的18.02%。中等城市的人口比重虽有波动但整体呈现增加的趋势,主要与该等级城市名单变动有关。小城市的人口比重有明显减少的趋势,2006—2012年Ⅰ型小城市和Ⅱ型小城市人口比重分别减少1.54%和2.30%。

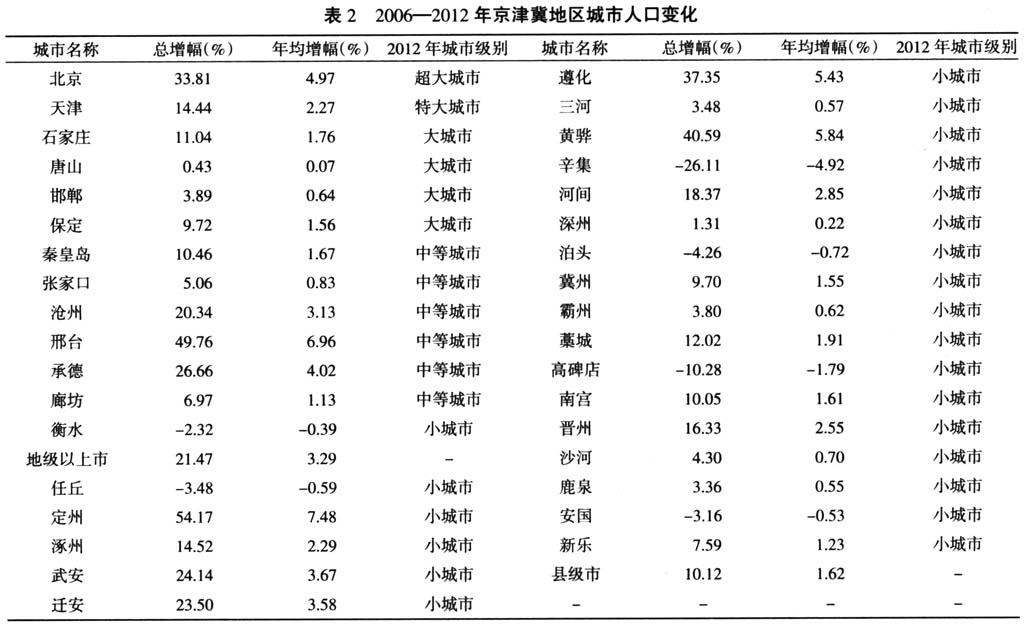

由表2可知,就城市人口变化幅度而言,2006—2012年各个超大城市、特大城市、大城市和中等城市的人口均有所增加,但小城市中有少许县级市存在人口负增长现象,地级市的年均人口增速为3.29%,是县级市人口年均增速的2倍。其中,北京市的城区人口年均增幅达4.97%,2012年该市城区人口比2006年增加33.81%;石家庄市的城区人口年均增幅为1.76%,2012年该市城区人口比2006年增加11.04%;邢台市的城区人口年均增幅为6.96%,2012年该市城区人口比2006年增加49.76%。在人口年均增幅速度最快的10个城市中有6个县级市,分别为定州、武安、迁安、遵化、黄骅、河间,均属于小城市范畴;但由于少许县级市人口的负增长拉低了平均增长水平,因此,县级市的人口规模发展速度低于地级市。

三、京津冀地区城市体系规模结构分布的测算

首位度和位序—规模法则是学术界研究城市分布的两种重要模型,笔者拟用两种方法分别对京津冀地区城市体系规模结构进行分析。

(一)首位度分析

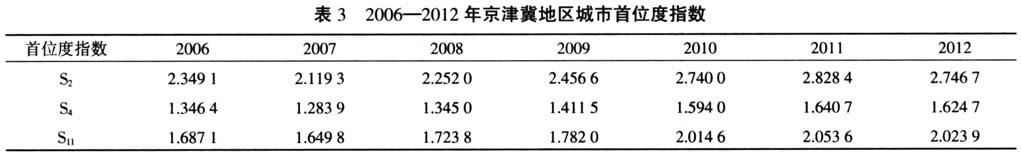

城市首位度(S2)是按人口规模排序下的首位城市与第二位城市的人口比值(S2=P1/P2),反映了城市体系中人口在首位城市的集中程度,此后学术界又提出了四城市指数S4=P1/(P2+P3+P4)和十一城市指数S11=2P1/(P2+P3+…+P11)的概念,以期更全面地反映城市体系中除首位城市之外其他高位序城市的发育情况。按照城市位序—规模原理,首位度为2、四城市指数和十一城市指数为1是城市规模结构最为理想的状态[16]。京津冀地区首位度分析中的三个指标最多涉及十一个城市,研究对象属于地级以上城市,涵盖了全部的超大城市、特大城市、大城市以及绝大部分中等城市。现将首位度结果罗列如下(见表3)。

由表3可知,2006—2012年京津冀地区S2指数大于标准值2,S4和S11指数均大于标准值1,尤其是S11指数,2010年之后增幅较大并突破了标准值的2倍。整体来说,京津冀地区首位度较高,首位城市北京的垄断地位明显。在罗列的数值中,S11指数始终大于S4指数,体现出该体系中大部分地级市并不发达,与首位城市差距较大,同时也具有较大的发展空间。其中,2007年的S2、S4和S11指数相对其他年份偏低,这主要是由于2007年天津市人口涨幅较大,在一定程度上削弱了北京的首位度,但其削弱程度并不明显,2008年后天津人口减少,首位度指数出现反弹。

从时序角度而言,京津冀地区的S2、S4和S11指数在2007年和2012年稍有下降,但总体呈现增加趋势,2011年三项指数均达到峰值,分别为2.8284、1.640 7和2.053 6。这在一定程度上表明,首位城市北京的集中度较高并有继续增强的趋势,地区差距将进一步拉大;S4指数的变化幅度较S11指数缓慢,但仍然较大,表明特大城市(天津)和两个大城市(石家庄、唐山)相对北京发展得较为缓慢,但是相对于余下7个地级市,其发展趋势较为乐观。

综上所述,可以得到以下四点结论:第一,京津冀地区首位度基本保持在2~4,首位城市北京的优势较为明显,其虹吸效应大于扩散效应,导致人口过度集中和地区差距进一步扩大。第二,天津的城市规模小于北京,但相对于京津冀地区其他城市发展较好。除2007年和2012年人口增长较快之外,其他年份与北京的差距较大,城市规模有待提高。第三,作为河北省的省会城市,石家庄的城市规模较小,与首位城市北京的差距过大。在河北省内,石家庄与唐山的发展水平相当,人口比值一直保持在1.1-1.3,石家庄不具备明显优势,城市规模有待增强。第四,包括邯郸、保定、秦皇岛在内的其他地级市发育程度相当,发展较为缓慢,与首位城市北京的差距过大并有进一步拉大的趋势,城市规模急需增加。