[区域发展] 区域科技创新能力研究

2016年07月15日 来源:国研网 作者:上海海事大学经济管理学院 张云云

一、科技创新的内涵

“创新”的概念出自1912年美籍奥地利裔经济学家约瑟夫·熊彼特的《经济发展概论》一书。熊彼特著作中提出:创新就是建立一种新的生产函数,把一种生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。它包括五种情况:引入一种新产品;引入一种新的生产方法;开辟一个新的市场;获得原材料或半成品的一种新的供应来源;实现任何一种工业的新的组织。按照这一观点,创新是新工具或新方法的应用,从而创造出新的价值。所以,创新从一开始就是一个经济概念。美国国家科学基金会在其报告《1976年:科学指示器》中,将技术创新定义为“将新的或改进的产品、过程或服务引入市场。”这个定义和熊彼特的定义是一脉相承的,也强调了技术创新是一个经济概念。20世纪80年代以来,以生命科学与技术、信息科学与技术、纳米科学与技术、环境科学与技术、能源科学与技术等领域为主的高科技不断兴起,使得科学与技术发展日益融合,两者之间的边界越来越模糊。科技创新成为世界各国广泛关注的一个重要概念。

结合科技创新概念提出的时代背景以及创新的历史沿革,笔者认为,科技创新是将科学发现和技术发明应用到生产体系,创造新价值的过程。科技创新不是以科学中的发现或技术上的发明作为标准,而是以实现市场价值作为其判别标准,只要发现或发明的成果还没有转化为新产品或新服务,没有创造出新的价值,它就不属于创新的范畴。没有实现市场价值或者不强调市场价值实现的科学发现和技术发明,只能称之为科技进步,而不是科技创新。

二、科技创新能力评价指标

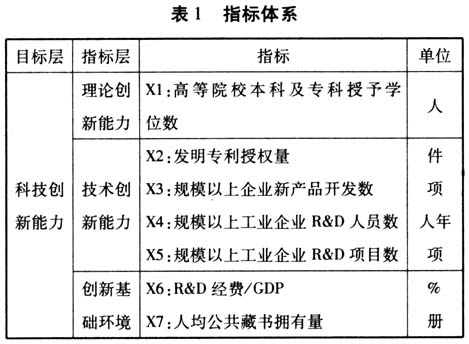

鉴于科技创新的内涵包括理论创新与技术创新两个方面,且科技创新须在一定的环境下进行,本文将从理论创新能力、技术创新能力和创新基础环境三个方面衡量科技创新能力。因此,科技创新能力评价指标体系包括理论创新能力、技术创新能力、创新基础环境3个子系统,通过在子系统内设计若干比较能力强、灵敏度高的指标因子,来探求区域科技创新的差异。考虑到绝对值有时不能准确地反映问题,本文尽量选取相对指标或转换为相对量指标。通过对我国31个省区市2013年科技创新原始数据进行因子分析,以确定科技创新在不同地区的差异,为我国科技创新能力的提高及地区间的平衡提供参考。本文相关指标数据来源于《中国统计年鉴》。

三、我国科技创新能力因子分析

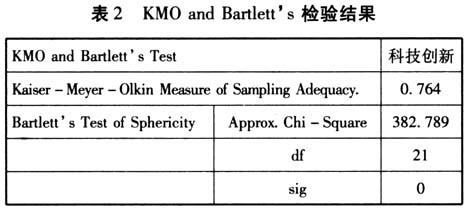

1.KMO and Bartlett's检验

由表2可知,科技创新KMO=0.764,大于0.5,所选数据适合因子分析;科技创新Bartlett球形检验统计量开方的平方=382.789,对应的显著水平Sig.=0.000<0.05,对数据进行因子分析有效。

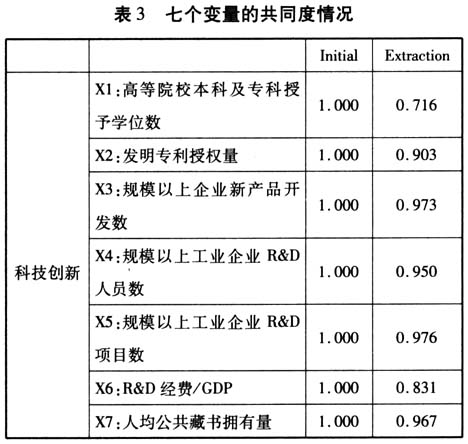

2.各变量的共同度情况

由表3可知,科技创新指标变量提取的共同度均大于0.716,科技创新能力评价体系中的7个变量提取的共同度都较大,表明所提取的公因子能够很好地解释原始变量。

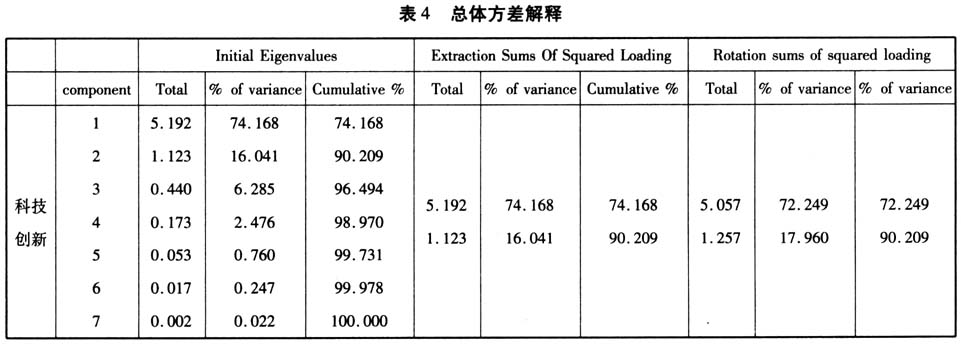

3.总体方差解释

由表4可知,科技创新Initial Eigenvalue部分显示前两个主成分的特征值大于1,按照默认的选项提取它们作为公因子,能解释总体方差90%左右的变动,对因子载荷阵进行方差最大化正交旋转以后,每个公因子对总体方差的解释程度发生了一定的变动:第一个公因子对总体方差的解释程度从原先的74.168%下降到72.249%,第二个公因子对总体方差的解释程度从原先的16.041%上升到17.960%,与没有进行方差正交最大化旋转相比,每个公因子对总体方差的解释程度变化不大。

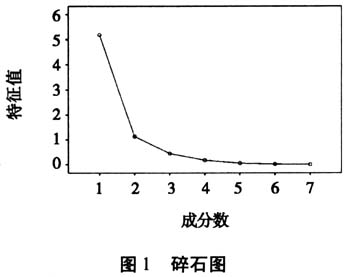

4.碎石图

由图1可知,科技创新在第2个主成分之后折线变得非常平稳,因此我们可以提取前两个主成分作为公因子进行因子分析。

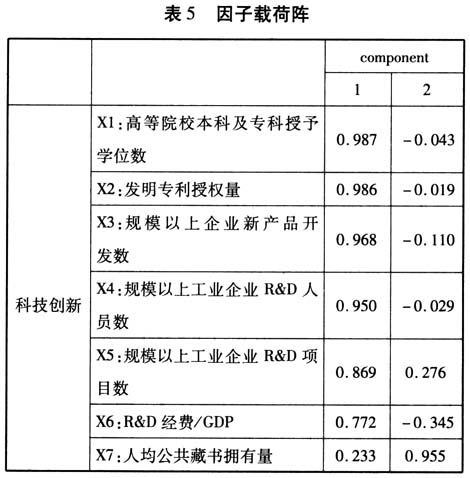

5.因子载荷阵

由表5可知,科技创新的因子载荷阵显示在第一个公因子上,X1高等院校本科及专科授予学位数、X2发明专利授权量、X3规模以上企业新产品开发数、X4规模以上工业企业R&D人员数、X5规模以上工业企业R&D项目数和X6 R&D经费/GDP的系数(载荷)都比较大;第2个公因子上,X7人均公共藏书拥有量有较大的载荷。

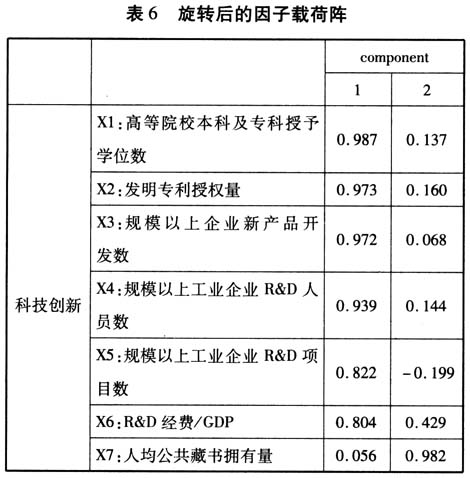

6.旋转因子载荷阵

由表6可知,对科技创新公因子进行旋转后,显示在第一个公因子上,X1高等院校本科及专科授予学位数、X2发明专利授权量、X3规模以上企业新产品开发数、X4规模以上工业企业R&D人员数、X5规模以上工业企业R&D项目数和X6 R&D经费/GDP的系数(载荷)都比较大,第2个公因子上,X7人均公共藏书拥有量有较大的载荷,与旋转前变化不大。

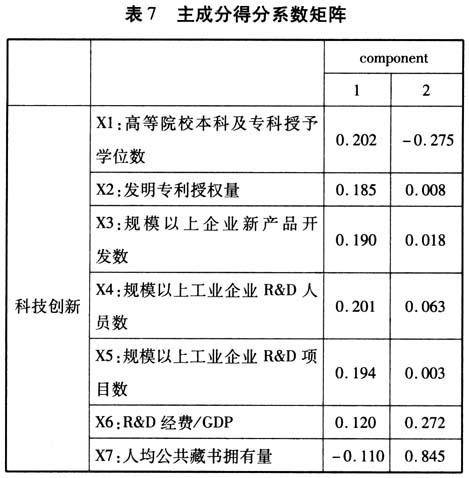

7.主成分得分系数矩阵

由表7可知,科技创新因子得分系数矩阵表显示:X1高等院校本科及专科授予学位数、X2发明专利授权量、X3规模以上企业新产品开发数、X4规模以上工业企业R&D人员数、X5规模以上工业企业R&D项目数、X6 R&D经费/GDP的因子得分系数在第一个公因子中比较大,X7人均公共藏书拥有量在第二个公因子中较大。

根据表7数据可以得出科技创新(KJ)公因子的因子得分表达式:

Factor1KJ=0.202X1+0.185X2+0.190X3+0.201X4+0.194X5+0.120X6-0110X7

Factor2KJ=-0.275X1+0.008X2+0.018X3+0.063X4+0.003X5+0.272X6+0.845X7

8.因子分析结果比较分析

一般我们使用旋转后的公因子对应的方差贡献率为权数计算因子综合得分,因此可以得到科技创新因子综合得分FKJ:

FKJ=(5.057/5.057+1.257)F1+(1.257/5.057+1.257)F2=0.8F1+0.2F2

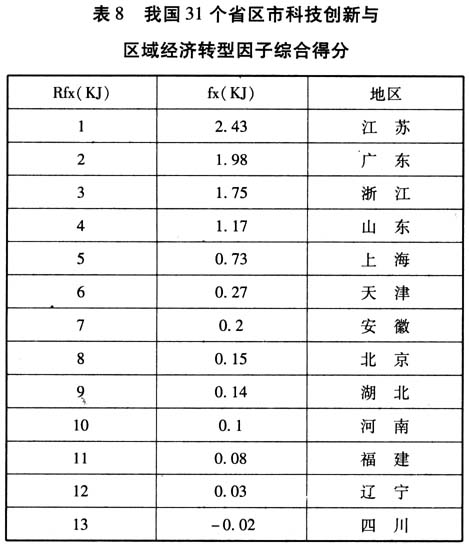

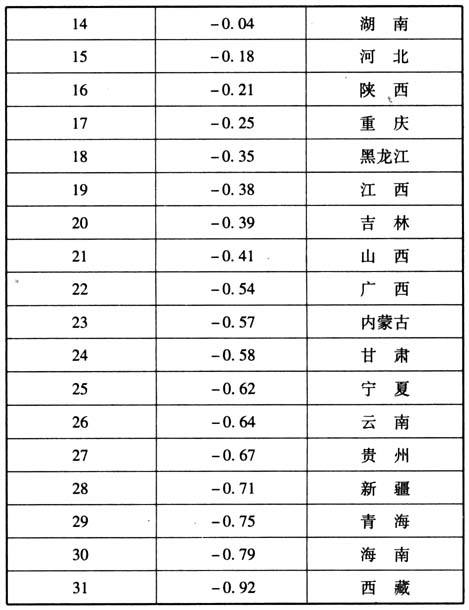

计算科技创新与区域经济转型的因子综合得分并进行比较分析(见表8)。

由表8可知,科技创新具有明显的空间上的非均衡性。从31个省区市科技创新与区域经济转型的因子综合得分来看,东部地区优于中部地区,中部地区优于西部地区,江苏、广东、浙江、山东、上海、天津、安徽、北京、湖北和河南的科技创新因子综合得分居于前十位;西部地区的广西、内蒙古、甘肃、宁夏、云南、贵州、新疆、青海、海南和西藏因子得分居于最后十位,反映出科技创新能力的空间分布具有不均衡性。

四、结论与建议

库兹涅茨认为,“现代经济转型发展是以技术的推动力为核心,为特征的。”本文的研究结论:科技创新能力表现出东、中、西部的显著差异,我国经济的不均衡发展显示出高度的内在一致性,所以现阶段的经济转型发展也有赖于科技创新能力的改善和提高。鉴于我国科技创新的发展实际,可从以下几方面为科技创新创造有利条件:

1.培育良好的科技创新环境

一方面要营造科技创新氛围。大力宣传科技创新在经济发展中的巨大作用,对科技创新先进单位和个人予以重奖,掀起整个社会创新发展的高潮。另一方面要建立公众的产权保护意识,通过立法使企业和科研机构的科技创新成果得到保护,严厉打击侵犯知识产权和技术产权的行为,为科技创新营造强有力的法律保护环境。

2.突出科技创新的企业主体地位

企业既是科技创新的需求者,也是科技创新的创造者,在研究开发、中试生产、经营管理和市场营销等环节中均居于主体地位。建立现代企业制度的根本目的就是使科技资源的筹措、投入和配置由政府主导变为企业主导,使企业科技创新的主体地位凸显,产生创新的主观能动性。引导科研机构的研究以市场需求为导向,使研究成果能为企业生产带来便利,同时要鼓励大学师生的科研行为,实现产学研一体化。

3.建立科技创新的资金支持系统

逐步增加R&D研发经费、教育经费及科普经费等在政府财政收入中的比重,在保证政府对科技创新投入的同时,通过税收减免、激励性的政府采购等政策,鼓励企业加大资金投入开展技术创新活动。另外,可以鼓励民间资金投入到科技创新活动中,分享创新成果带来的收益。更重要的是,要探索科技创新资金的风险管理机制,通过分散风险和控制风险来降低科技创新的资金风险。

4.完善科技成果转化服务体系

科技成果如果不能实现有效转化,前期所有的人力和财力投入都得不到回报,也无法实现科技创新的生产力作用。科研机构之间以及科研机构与企业部门之间应建立良好的沟通机制,使创新活动和现实生产活动紧密结合,使创新成果能够及时转化,以产生巨大的经济效益。