[区域发展]地方政府竞争对城市化发展失衡的影响

2017年08月28日 来源:《城市问题》 作者:王佳

一 引言

城市化是我国经济增长的引擎和经济转型的重心所在,2011年,我国的城市化水平达到51.27%,首次突破50%的门槛,进入从量变到质变的转变阶段,主要标志是经济增长动力因素由城市化初期的产业发展带动城市发展转变为城市化中后期的“空间资源配置”推动增长的阶段[1]。但在城市化进程加速推进的过程中,一系列问题逐渐凸显,人口城市化滞后于土地城市化的发展失衡是突出表现之一。2000-2014年,我国城镇建成区面积增长了121.81%,但城镇人口仅增长了63.19%。人口城市化滞后于土地城市化的发展失衡不仅背离了集约型城市化的发展理念,同时导致城市的低密度开发,制约了城市经济效率的提升和经济的可持续发展。

学界关于人口城市化滞后于土地城市化的理论解释主要集中在三个方面。其一是基于地方政府竞争的视角,认为以经济增长为导向的政绩考核机制激励地方政府以土地作为政策工具吸引投资,积极扩张城市空间的同时,为减轻向户籍人口提供公共服务的支出责任而阻碍城市户籍人口增加。谢冬水将地方政府竞争和建设用地的政府垄断供给结合起来,分析了其对城市化发展失衡的影响,实证分析得出政府竞争越激烈户籍人口城市化滞后于土地城市化的失衡越严重的结论[2]。其二是基于财政分权的视角,认为财政分权降低了地方政府在财政收入中所占的比重,但支出责任并未相应减少,从而激励地方政府最大化土地收益,通过经营土地填补财政收支缺口,推动土地城市化加速发展。熊柴和高宏的研究为财政分权的这一影响效应提供了经验依据[3],李子联也论证了对土地财政的依赖将加剧人口城镇化的滞后问题[4]。其三是基于地方政府的“经济人”特征,对推进空间城市化和人口城市化的成本、收益进行梳理和归纳,认为两者在成本和收益上的不对称催生了地方政府更积极推动空间城市化而非人口城市化的行为[5]。张耀宇等认为,地方政府在享有经济活动、人口集聚所带来的级差地租收益时,只向户籍人口提供公共服务,降低城市化发展成本,成本收益扭曲导致了城市建设用地过度扩张而人口集聚不足等问题[6]。

已有的研究虽然从不同视角对人口城市化滞后于土地城市化等发展失衡的原因与机制进行了解释,但仍存在不足。从财政分权视角展开分析的财政压力假说与诸多事实相矛盾,如在财政资源的再分配中,由中央流向地方的转移支付规模较大,事实上并未降低地方政府的财政压力;地方政府高价出让商住用地的同时低价供应工业用地的非土地出让收入最大化行为,表明地方政府扩张城市的根源是投资冲动而非财政压力[7]。经验分析的结果也证实,地方政府热衷于出让土地是源于“土地引资”而非“土地财政”[8]。从“经济人”视角展开的分析缺少经验依据的支撑,局限于理论概述,且分析重点落在户籍人口城市化的滞后方面,而户籍人口以外的流动人口作为城市经济活动人口的主体之一,规模日益庞大,对城市经济的贡献也越来越大,理应被包含在城市经济现象的分析之中。有学者根据人口普查数据和城市统计年鉴数据的比对,发现城市常住人口的增量中有超过80%的部分可由流动人口的变化来解释[9]。综观现有文献,从地方政府竞争视角展开的研究较少,且对影响人口城市化滞后于土地城市化失衡的内在机理未进行详尽系统的分析。从分析的数据样本看,现有文献对此问题的研究停留在省级层面,城市作为城市化推进的空间载体,其个体特征和由此衍生的城市化演进方式和发展水平的差异被忽略。有鉴于此,本文首先将该问题的研究范围拓展到地市级,更多地考虑省级内部不同地市间城市发展失衡的异质性;其次,从第二第三产业发展失衡和财政支出偏向两个维度研究地方政府竞争对人口城市化与土地城市化发展失衡的影响机制;第三,根据内涵和特征的差异,将地方政府间为政治晋升展开的竞争划分为绝对竞争和相对竞争,分析其对城市化发展失衡影响的差异,以期为已有研究提供有益的补充。

二 地方政府竞争与城市化发展失衡的内在逻辑

与西方国家以市场机制主导城市化发展过程的状况不同,我国的城市化发展更多地受到行政力量的干预,因此,地方政府的动机和行为是分析城市化发展失衡的一个重要的逻辑起点。政治权力的高度集中和经济财税体制的分权是我国改革开放以来所特有的制度安排[10],在这一制度框架下,中央政府以经济绩效考核地方官员的执政能力,GDP增长率作为衡量地方经济绩效最直观的指标受到中央政府的青睐,因此,地方官员为了晋升会努力提升辖区内的经济增长率,并为此展开对资本等流动资源的竞争,形成了具有中国特色的晋升锦标赛模式。这一模式使我国在全球金融危机的冲击下仍保持了较快的经济增长,但在该体制的长期作用下,诸如资源浪费、产能过剩、过度投资等结构性问题也逐渐显现并恶化,城市化发展过程中的建设用地过度扩张问题也愈加严重。为探究地方政府竞争对城市化推进过程中人地失衡问题的影响机理和传导路径,本文尝试对地方政府竞争、产业发展失衡、基础设施投资偏向以及人口城市化滞后于土地城市化的内在逻辑进行梳理与理论辨析。

1.地方政府竞争与产业结构失衡

随着放权让利改革的深化和“分灶吃饭”财政体制的实施,地方政府作为准市场主体,其行为逐渐具备“经济人”特征[11],其通过干预经济事务实现特定利益和目标的积极性和能动性大大增强。同时,政治晋升所带来的巨大利益驱动使地方政府采取一切可能的手段吸引企业到本地落户投资。在招商引资过程中,地方政府更偏重制造业资本的引入,究其原因,一方面是伴随国内市场一体化进程的加速,具有比较优势的中、低端制造业大多缺乏消费市场的区位异质性,但对生产成本十分敏感,有较高的流动性[12],另一方面源于制造业对经济增长的杠杆作用,一项新的投资项目可通过乘数效应带动经济的数倍增长,且可通过产业关联对服务业产生溢出效应。徐现祥等曾通过省长、省委书记交流任职的自然实验证实在现行的政绩观和财政体制安排下,省长交流后普遍在流入地采取重视第二产业、忽视第三产业的产业发展取向,以提升地方经济增长绩效,最大化个人的晋升概率[13]。因此,地方政府在横向引资竞争中利用各种政策手段降低工业企业的生产成本,包括低成本甚至零地价供应工业用地,“三通一平”、“七通一平”等配套基础设施建设,税收减免,银行配套贷款等,这些政策措施不仅在短期内提升了地方官员的政绩,也促进了地区工业的增长[14-15]。但这种城市发展模式使诸多资源被过度配置到工业部门,如城市的建设用地和基础设施投资,使第二产业发展得到保护的同时,第三产业的发展受到相应的阻碍,抑制了地区产业结构升级,导致产业结构失衡[16]。

据此,本文提出理论假设1:地方政府引资竞争越激烈,第二产业占比越高。

产业结构演进与城市化进程之间存在着复杂的互动关系,由于我国特殊的以土地开发为基础的城市经营模式,第二第三产业结构发展的失衡在推动土地城市化跃进的同时,制约了人口城市化水平的同步提高。地方政府采取偏向性政策支持工业投资,并识别其对拉动地方经济的成效后,将进一步延续甚至强化已实施的偏向性政策手段,即为投资者低价供应工业用地。对土地资源的垄断供给为地方政府继续实施低价供地政策提供了制度保障,各类开发区和工业园区遍地开花就是其外在表现。截至1992年底,全国开发区的数量已达1951个,规划面积1.53万平方公里,到2003年,开发区数量进一步增加到6866个,规划面积扩张至3.86万平方公里[17]。从2003年下半年开始,国家有关部门对开发区进行了历时三年的清理整顿,到2006年,全国开发区数量核减至1568个,规划面积压缩到9949平方公里。但事实上,各类开发区改头换面为“城市工业功能区”或“城市工业集中区”[12],开发区的空间规模并未减小,与开发区数量增加和规模扩大相伴生的是城市建设用地的大幅扩张。人口城市化的拉力来自城市企业对农村剩余劳动力的雇佣需求,我国轻工业具有比较劳动生产率高的弱质性,劳动密集特性不能得到充分体现[18],对劳动力的吸纳作用有限。地方政府过度追求GDP增长,积极发展第二产业的同时,忽视了第三产业天然的劳动力吸纳能力[19],因此,第二第三产业结构比越高,人口城市化滞后于土地城市化的失衡程度越高。

据此,本文提出理论假设2:第二第三产业结构比越高,人口城市化滞后于土地城市化的失衡程度越高。

2.地方政府竞争与财政支出的基础设施投资偏向

当政绩成为中央政府政治治理的重要依据时,能在短期内“显化”政绩的项目自然受到地方政府的青睐。基础设施的改善不仅有利于投资环境的改善,为企业生产提供正的外部性,促进招商引资,而且显著改善的基础设施本身就是最容易度量的政绩[20]。因此,地方政府在公共产品上的投资也偏向于那些能够提高企业生产效率、短期内产生经济效益的生产型投资,而忽视为城市居民提供基本生活、住房、教育、医疗保障等公共服务而进行的非生产型投资。在财政收入一定的情况下,对与改善投资环境相关的基础设施的投资偏好将挤占地方政府对公共服务的投入。

据此,本文提出假设3:地方政府参与横向竞争的积极性越高,基础设施投资类财政支出占比越高,公共服务类财政支出占比越低。

分税制改革后,地方政府财政收入占比下降,但支出责任并未相应减少,面临较大的财政支出压力。同时地方政府“吃饭财政”的支出结构具有刚性特征[14],预算内资金无法满足巨额的城市建设和基础设施建设资金。基础设施建设资金的来源主要依靠商、住用地出让获得的土地出让收入和以土地抵押获得的银行贷款融资。为保证这一资金来源,地方政府往往增加征用农地,建立土地收储中心,城市空间规模随之扩大。因此,以基础设施投资增加为主要特征的城市空间扩张成为城市化加速发展的又一突出表现。人口城市化水平最终取决于农村劳动力的迁移决策,他们根据效用水平高低决定是否迁居到城市和移居到哪一城市,城市体系内达到空间均衡的前提是居民在任何城市都能获得相等的居民效用,以公共服务水平测度的居住适宜性是影响居民效用水平进而影响人口城市化的重要影响因素之一[21]。

据此,本文提出理论假设4:公共服务支出占比越低,人口城市化滞后于土地城市化的失衡程度越高。

三 变量、数据与计量模型设定

1.模型设定与变量介绍

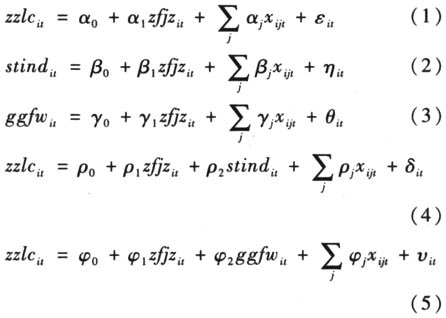

从理论层面分析地方政府竞争影响人口城市化滞后于土地城市化的链条机理后,本文进一步用数据实证检验产业结构失衡和基础设施投资偏向的中介效应是否存在。证明中介效应的存在须满足以下条件:解释变量须与被解释变量相关;解释变量必须与中介变量相关;当控制了中介变量的影响后,解释变量对被解释变量的影响效应显著小于不控制中介变量时的影响效应[22]。为逐一检验这些条件,本文设定了五个计量模型,并逐一估计。

zzlcit是被解释变量,用以衡量人口城市化与土地城市化的发展失衡程度。借鉴其他学者的研究,本文以建成区面积增长率与城区常住人口增长率的差值为衡量标准。该指标为正时,表明城市空间扩张的速度快于人口集聚的速度;该指标为负时,表明城市空间扩张的速度低于人口集聚的速度。该指标值越大,人口城市化滞后于土地城市化的失衡程度越高。对于核心解释变量——地方政府竞争(zfjzit),本文分别从绝对竞争和相对竞争视角考察。由于地方政府的竞争标尺主要体现为以吸引外资为主的经济发展战略,因此,绝对竞争用各城市实际利用外资占GDP比例衡量(wzgdpit)。同时,考虑到中央政府在政绩考核时倾向于利用相对绩效的评估来减少绩效考核的误差[23],地方政府会在吸引外资时参考可比地区(行政等级相同的地区)的政绩,因此,本文还构建了地方政府的相对竞争(xdjzit)指标。本文按照行政等级将我国地级及以上城市划分为4个等级,分别是直辖市(4个)、副省级城市(15个)、一般省会城市(17个)和一般地级市。对于一般地级市,将所研究城市与所在省份一般地级市实际利用外资占GDP比例的加权平均值作比较(GDP作为权重),以衡量城市间的相对竞争程度。若所研究城市的目标值大于加权平均值则赋值为1,若该值小于加权平均值则赋值为0,取值为1时相对竞争更激烈。对于直辖市,将所研究城市的实际利用外资占GDP比重与所有直辖市的加权平均值作比较,赋值规则与一般地级市一致。副省级城市和省会城市地方政府相对竞争的测度也采用类似的做法。中介变量产业结构失衡(stindit)以第二产业占GDP比重与第三产业占GDP比重的比例衡量,两者的比值越大,表明产业结构越偏向第二产业。财政支出的基础设施投资偏向(ggwfit)以教育、医疗卫生和社会保障类支出占一般预算支出比例衡量,该比例越低,表明基础设施类投资倾向越高。εit-υit为误差项。

为控制其他变量对城市化发展失衡和产业结构失衡及基础设施投资偏向的影响,研究中还引入了若干控制变量(xijt)。土地出让收入占预算内财政收入比(crzbit)用以衡量土地出让对地方财政的贡献,虽然土地出让收入属于预算外收入,无法直接测算其占预算外收入的比重,但其占预算内财政收入的比例持续增高,也在一定程度上说明其对地方财政的重要性,尤其是在分税制改革的背景下,依靠在土地一级市场上的垄断供给权牟取土地利差成为地方政府弥补财政收支缺口的可行策略,为地方政府增加土地供应、加快土地城市化进程提供了正面激励作用。城市全要素生产率(TFPit)用以衡量城市的综合竞争力对城市人地发展失衡的影响。许多研究城市规模的文献认为,高效率是滋生大城市并促进城市人口增加的必要因素[24]。全要素生产率是衡量城市增长中不能被要素积累所解释的效率部分,是对城市的要素配置效率、技术进步和发展潜力的全面测量。预测该变量的影响为负。对全要素生产率的计算采用数据包络分析(DEA)Malmquist指数法,以劳动力和资本作为投入,GDP作为产出。由于各年统计年鉴未公布城市资本存量的数据,本文对城市(市辖区)资本存量的计算参考了柯善咨等的方法[25]。考虑到不同规模城市在吸引人口流入和城市建设用地指标供应上的差异,本文以城市人口规模(cqrkit)作为控制变量,考察不同规模城市表现出的人口城市化与土地城市化发展失衡的异质性。人均GDP(gdppcit)用以衡量地方经济发展水平对城市化发展失衡和产业结构的影响。此外,本文还引入了金融发展指标,以信贷规模占GDP比重表示(xdzbit)。一方面信贷规模与所在城市的房价密切相关,而房价不仅直接影响地方政府出让商住用地的收益,同时关系着城市居民的效用水平,另一方面其也反映了信贷政策的偏向性对产业结构的影响[19]。

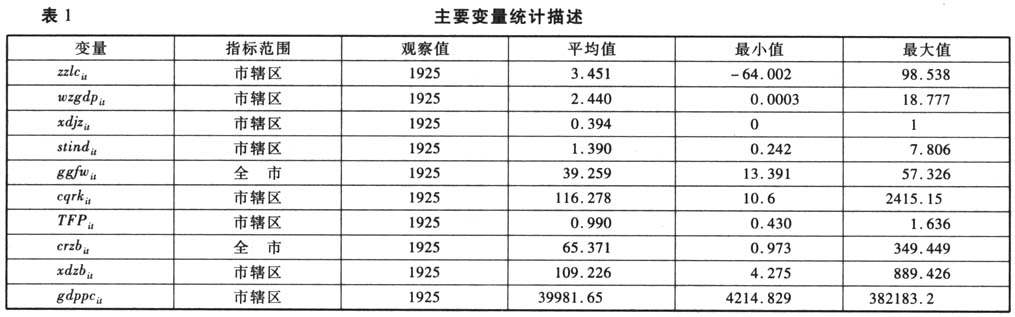

2.数据说明与变量统计描述

本文采用的数据来自2006-2013年我国275个地级及以上城市的面板数据,由于市辖区是城市的主要功能区域和经济活动聚集区,故本文在实证分析中以市辖区为分析对象。城市建成区面积增长率、城区人口增长率和城区人口数据均来自《中国城市建设统计年鉴》,在时间段的选取方面,考虑到2006年《中国城市建设统计年鉴》中城区人口的统计口径发生变化,数据波动较大,为保持口径一致,舍弃了2006年之前的年份。其中人口规模是城区人口与暂住人口之和,将城市常住人口的变化纳入考察范围也是本文不同于以往研究仅侧重于分析户籍人口的特点。实际利用外资占GDP比重、产业结构、信贷规模、人均GDP的数据均来自《中国城市统计年鉴》,因部分地级市实际利用外资的数据缺失,故利用《中国区域经济年鉴》中的数据加以补充;由于甘肃、宁夏两地部分地市的数据缺失太多,因此从样本中删除了缺失值较多的城市,最终保留了275个地级市。土地出让收入数据来自相应年份的《中国国土资源年鉴》,公共服务财政支出占比和土地出让收入占比因缺少市辖区数据,故以全市数据代替。在具体的实证分析中,除被解释变量、利用外资相对竞争和产业结构外,其他变量均取对数。表1为相关变量的统计描述结果。

四 实证结果与分析

1.地方政府竞争对城市化失衡的影响

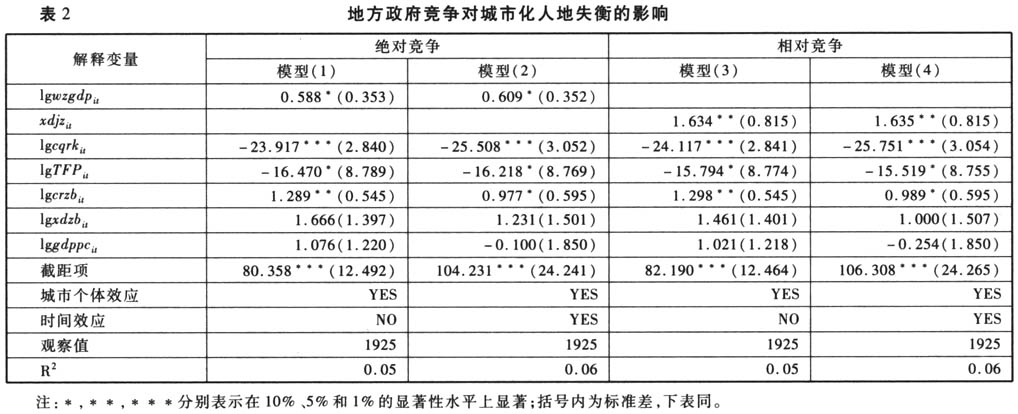

按照中介机制验证的分析步骤,首先实证检验绝对竞争和相对竞争对人口城市化与土地城市化发展失衡的影响。表2报告了实证分析结果,根据霍斯曼(Hausman)检验的结果,选择固定效应模型进行估计。模型(1)和模型(3)未控制随时间变化的宏观环境和政策因素的影响,模型(2)和模型(4)控制了时间效应。从回归结果中可见,地方政府竞争对人口城市化滞后于土地城市化的发展失衡有显著的正向影响,实际利用外资占GDP比重提高1%,城市建成区面积增长率与城区人口增长率的差值提高0.609个百分点。相较于绝对竞争,相对竞争的影响效应更大,其参数估计表明,在与行政等级相同的地方政府的引资竞争中占优势的地区,其建成区面积增长率与城区常住人口增长率的差值比处于相对竞争劣势的地区高出1.635个百分点,表明以低价工业用地作为政策工具吸引流动性资源,导致了城市蔓延式开发,人口集聚密度下降,也表明中央政府相对绩效的政绩考核机制对于激励地方政府提高经济业绩成效显著。对于控制变量的参数估计表明,随着城市规模的扩大,人口城市化滞后的失衡程度逐渐降低,这主要源于大城市的规模经济效应,更多的工作机会和更高的工资收入吸引人口流入,使人口城市化的水平较高,并进一步形成人口集聚的循环累积效应。同时,由于国土资源部近年来逐步控制对大城市尤其是特大和超大城市的建设用地指标供应,更使得中小城市人口城市化滞后于土地城市化的发展失衡问题更为严重。全要素生产率的参数估计方向与预期一致,全要素生产率更高的城市技术进步更快,创新活力也更强,随着人口集聚力自然提高,其对人口城市化滞后的失衡有显著的负向影响。土地出让收入占预算内财政收入比对人地发展失衡有显著的正向影响,表明“土地财政”仍是建设用地过度扩张的影响因素之一。此外,经济发展水平和金融发展对人地失衡的影响不显著。

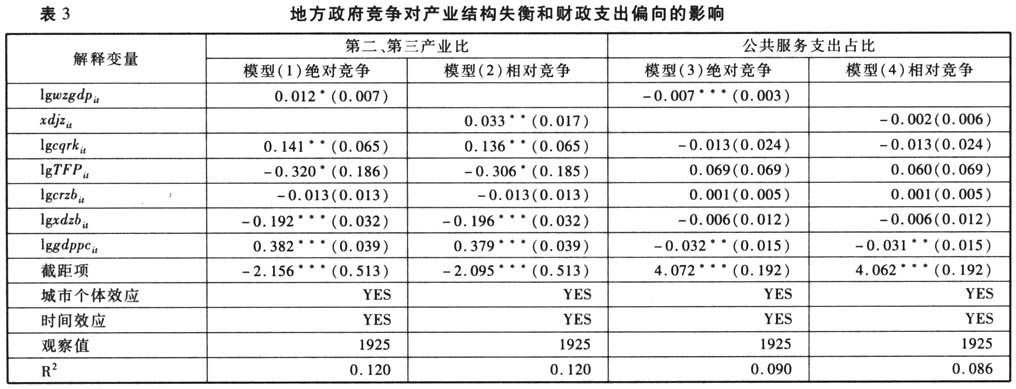

2.地方政府竞争对产业结构失衡和财政支出中公共服务占比的影响

表3报告了核心解释变量——地方政府竞争对中介变量——产业结构失衡和财政支出中公共服务占比的影响。模型(1)和模型(2)的参数估计结果反映出地方政府绝对竞争和相对竞争都对产业结构偏向第二产业有显著的正向影响,即在发展地方经济的政治和经济双重激励下,地方政府越积极地参与到引资竞争中,越倾向于为投资者低成本供应垄断控制的城市土地和基础设施补贴等优惠政策,导致城市产业结构向第二产业倾斜。城市规模越大,第二第三产业比越高,这种现象与城市经济学的基本理论相悖②。这主要由于我国许多小城市有着与大城市相似的第三第二产业比,且众多的中等规模城市都以第二产业作为支柱产业,导致城市规模的影响显著为正,城市的全要素生产率越高,则第三产业占比越高,产业结构向高端攀升。此外,金融市场中的信贷业务向第三产业倾斜,使其对产业结构失衡有显著的负向影响。经济发展水平越高的地区,第二产业占比也较高。

模型(3)和模型(4)的参数估计结果反映出地方政府间的绝对竞争对公共服务支出占比有显著的负向影响,证实了地方政府为追求辖区内的经济增长,在财政资源有限的情况下,将主要财政支出投向生产型的基础设施,非生产型的公共服务支出相应占比较低。但行政等级相同的地方政府间的相对竞争对公共服务支出占比的影响则不显著。除经济发展水平外,其他控制变量对公共服务支出占比的影响均不显著。

3.地方政府竞争、中介机制与城市化发展失衡

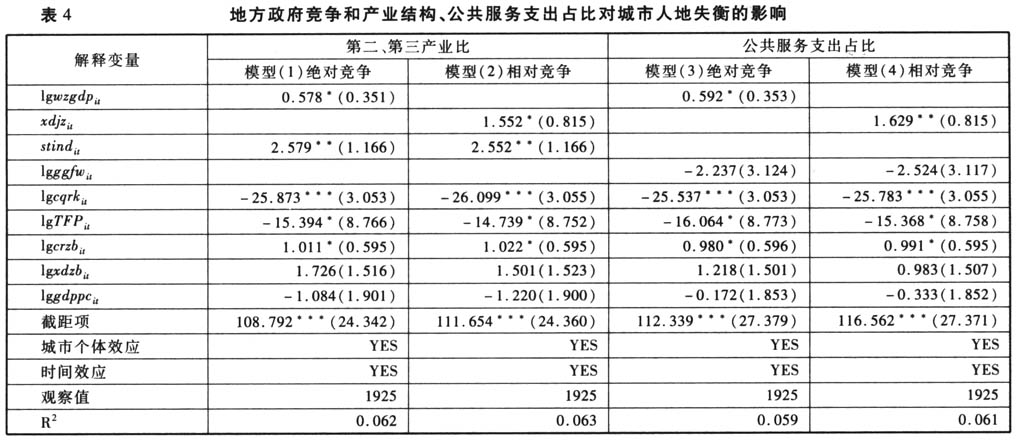

实证检验了解释变量对被解释变量和中介变量的影响后,检验中介效应是否存在还需引入中介变量,进一步分析在控制中介变量的影响时解释变量对被解释变量影响的显著性和影响效应。表4报告了这一回归结果,其中模型(1)和模型(2)在表2模型(2)和模型(4)的基础上引入第二、第三产业结构作为控制变量后,地方政府绝对竞争和相对竞争对人口城市化滞后的失衡仍有显著的正向影响,且影响效应小于表2中的参数估计。绝对竞争的影响效应由0.609下降到0.578,相对竞争的影响效应由1.635下降到1.552,证实了产业结构偏向第二产业是地方政府竞争影响人口城市化滞后的中介因素,表明地方政府竞争不仅直接导致城市空间的过度扩张,还将通过城市的产业结构失衡导致人口城市化滞后于土地城市化现象的发生,且随着这一城市化发展模式的持续推进,将进一步带来人口城市化滞后于工业化。在引入公共服务支出占比作为控制变量后,绝对竞争和相对竞争的影响系数虽然都减小了,但公共服务支出占比对人口城市化滞后于土地城市化的失衡影响不显著。由此判断,基础设施类的财政支出偏向并不是地方政府竞争作用于城市化发展失衡的中间机制。

4.分等级城市地方政府竞争影响城市化发展失衡的实证分析

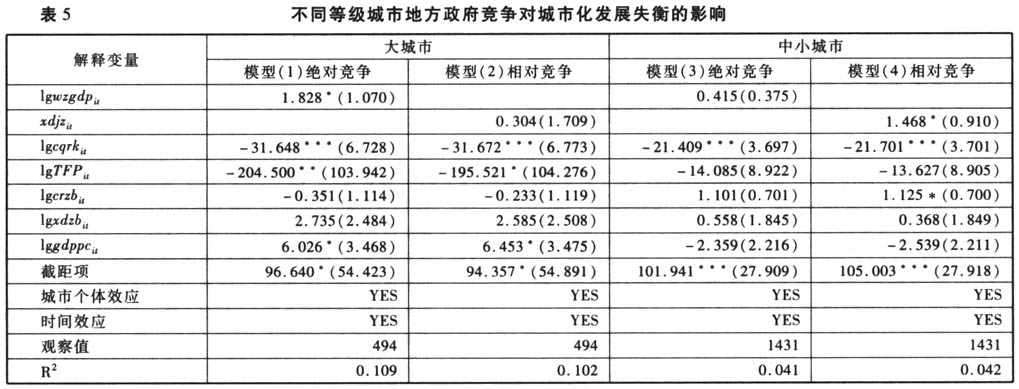

根据对《中国城市建设统计年鉴》数据的核算,我国中小城市人口城市化滞后的失衡程度更高,而部分特大城市和超大城市甚至出现土地城市化滞后的现象(建成区面积增长率小于城区人口增长率),基于不同等级城市间人口城市化与土地城市化发展失衡的异质性,本文将整体城市样本划分为大城市和中小城市子样本进行实证分析,以考察地方政府竞争的影响方式和不同等级城市间影响的差异。根据2014年国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》,对城市等级的划分,以常住人口100万为标准,将地级及以上城市划分为大城市(包括特大城市和超大城市)和中小城市。回归结果表明,在大城市,地方政府间的绝对竞争越激烈,人口城市化滞后的失衡程度越高,而对于中小城市,相对竞争则是城市化进程中人地失衡的主要诱因。究其原因,可能是因为大多数大城市是全国性或区域性的中心城市,其对于流动资本的竞争往往在更大的地域范围内展开,而不只局限于同一行政等级地区内。而大部分中小城市与大城市相比,在区位条件、市场基础、集聚经济等方面都不具备吸引资本的优势,对于资本的竞争局限在较小的地域范围内,倾向于为晋升展开竞次型(race to the bottom)的恶性竞争,最终为经济的可持续增长埋下隐患。

5.考虑内生性的两阶段最小二乘法估计

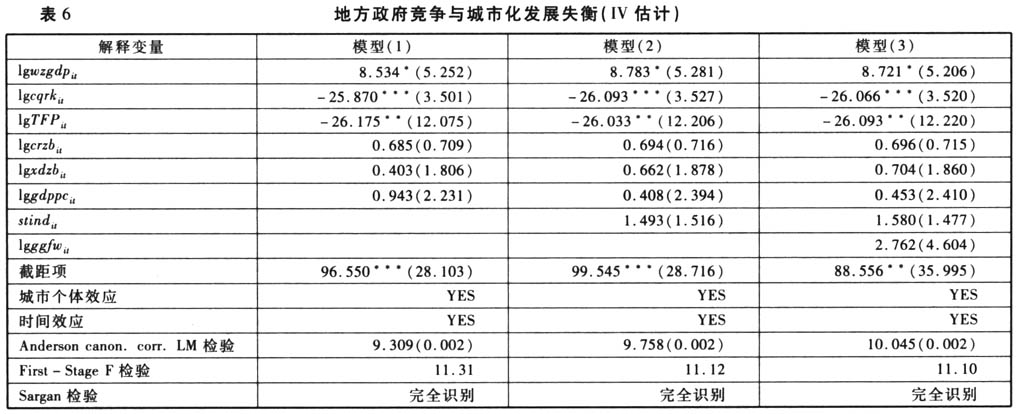

上文利用地级市数据实证分析了地方政府竞争对人口城市化滞后于土地城市化失衡的影响及其内在影响机制,但考虑到建成区面积增长率较高时,地方政府有更多可控的土地资源,从而在流动资本的竞争中有更多的政策操作空间为投资者低价或零地价供应土地,吸引资金流入,实现利用外资占比的提高,产生被解释变量对解释变量的反向因果关系,根据戴维森等(Davidson et al.)提出的内生性检验方法(dmexogxt),对表2中的模型(2)进行了检验,得出的检验值在10%的显著性水平上拒绝了不存在内生性的原假设(P=0.089),互为因果的同时内生性使得固定效应的估计结果产生偏误。为解决内生性,本文以金融机构存款占GDP比例作为地方政府竞争的工具变量,采用两阶段最小二乘法(2SLS)对模型进行估计。由于政治锦标赛模式下的地方政府作为生产型政府,偏好投资生产型公共产品,其自身的储蓄(投资)倾向提高,同时对企业进行补贴,以提高企业的资本回报率,并使企业家形成对未来地方政府持续投资生产型公共品的稳定预期,进而提高企业的储蓄倾向和储蓄率。同时,公共服务供给水平较低会提高居民的预防性储蓄率,使得整体的国民储蓄率提高。加之我国金融市场的发达程度较低,投资的增长受到金融抑制,跟不上储蓄率的增长,从而导致净储蓄增加。因此,金融机构存款占GDP比例与地方政府竞争有着很强的相关性。同时,为了避免金融机构存款占GDP比例通过产业结构和公共服务支出占比影响城市化失衡,表6中模型(2)和模型(3)控制了产业结构和公共服务支出占比的影响。从两阶段最小二乘法的实证分析结果可见,地方政府竞争的估计系数仍显著为正,进一步证实了地方政府竞争对人口城市化滞后于土地城市化的正向作用。根据LM检验,三个模型均拒绝了工具变量识别不足的原假设,表明工具变量和内生变量有一定的相关性。进一步参照第一阶段F检验的结果,即大于10,证明三个模型都不存在弱工具变量问题,Sargan检验的结果是只存在一个工具变量时的完全识别。

五 政策含义

在当前的政治治理和经济驱动模式下,地方政府在经济增长和城市化推进中扮演着愈来愈重要的角色。本文在这一背景下对地方政府竞争影响城市化发展失衡的内在机制进行了理论分析和经验验证。

本文的研究可引申出以下政策含义。首先,应该改变单纯以GDP增长率作为指标的政绩考核体系,避免地方政府官员在政治晋升的利益驱动下盲目利用和开发土地资源,造成城市产业结构失衡、公共服务供给不足和城市建设用地的低效利用。其次,由于中小城市规模经济效益低,城市低密度扩张将进一步降低人口和产业集聚力,抑制城市经济发展的活力。因此,国家应适度控制建设用地供应指标向中小城市的倾斜,对于人口长期净流出的城市,应适度收紧新增建设用地指标的供应。第三,应构建更合理的政绩考核机制,完善市场竞争环境,建立更加公平合理的市场竞争秩序,以弱化同省内部中小城市地方政府间为争夺资源展开的恶性竞争,避免因此造成的省域经济效率的下降。

参考文献:

[1]张自然,张平,刘霞辉.中国城市化模式、演进机制和可持续发展研究[J].经济学动态,2014(2):58-73

[2]谢冬水.地方政府竞争、土地垄断供给与城市化发展失衡[J].财经研究,2016(4):102-111

[3]熊柴,高宏.人口城镇化与空间城镇化的不协调问题——基于财政分权的视角[J].财经科学,2012(11):102-108

[4]李子联.人口城镇化滞后于土地城镇化之谜——来自中国省际面板数据的解释[J].中国人口·资源与环境,2013(11):94-101

[5]蔡继明,熊柴,高宏.我国人口城市化与空间城市化非协调发展及成因[J].经济学动态,2013(6):15-22

[6]张耀宇,陈利根,陈会广.“土地城市化”向“人口城市化”转变——一个分析框架及其政策含义[J].中国人口·资源与环境,2016(3):127-135

[7]范子英.土地财政的根源:财政压力还是投资冲动[J].中国工业经济,2015(6):18-31

[8]张莉,王贤彬,徐现祥.财政激励、晋升激励与地方官员的土地出让行为[J].中国工业经济,2011(4):35-43

[9]范剑勇,莫佳伟,张吉鹏.居住模式与中国城镇化——基于土地供给视角的经验研究[J].中国社会科学,2015(4):44-63

[10]姚洋,张牧扬.官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据[J].经济研究,2013(1):137-150

[11]江飞涛,耿强,吕大国,李晓萍.地区竞争、体制扭曲与产能过剩的形成机理[J].中国工业经济,2012(6):44-56

[12]陶然,汪晖.中国尚未完成之转型中的土地制度改革:挑战与出路[J].国际经济评论,2010(2):93-123

[13]徐现祥,王贤彬,舒元.地方官员与经济增长[J].经济研究,2007(9):18-31

[14]范剑勇,莫家伟.地方债务、土地市场与工业增长[J].经济研究,2014(1):42-55

[15]朱英明等.资源短缺、环境损害及其产业集聚效果研究[J].管理世界,2012(11):28-43

[16]褚敏,靳涛.为什么中国产业结构升级步履迟缓——基于地方政府行为与国有企业垄断双重影响的探究[J].财贸经济,2013(3):112-122

[17]向宽虎,陆铭.发展速度与质量的冲突——为什么开发区政策的区域分散倾向是不可持续的[J].财经研究,2015(4):4-17

[18]叶裕民.中国城市化滞后的经济根源及对策思路[J].中国人民大学学报,1999(5):1-6

[19]靳涛,陈栋.政府行为与产业结构失衡——基于转型期区域差异视角的揭示[J].南京大学学报,2014(6):16-26

[20]张军等.中国为什么拥有了良好的基础设施[J].经济研究,2007(3):3-19

[21]夏怡然,陆铭.城市间的“孟母三迁”——公共服务影响劳动力流向的经验研究[J].管理世界,2015(10):78-90

[22]Mackinnon D P,Warsi G,Dwyer J H. A Simulation Study of Mediated Effect Measures[J]. Multivariate Behavioral Research,1995(1):41-62

[23]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50

[24]Desmet K,Rossi-Hansberg E. Urban Accounting and Welfare[J]. The American Economic Review,2013(6):2296-2327

[25]柯善咨,向娟.1996-2009年中国城市固定资本存量估算[J].统计研究,2012(7):19-24

作者简介:王佳(1989—),女,湖北荆州人,中南财经政法大学公共管理学院博士研究生,研究方向为城市经济与区域经济。